পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার একটি মহকুমা আসানসোল। তারই একটি গ্রাম। নাম চুরুলিয়া। ছায়া ঢাকা শান্ত-স্নিগ্ধ লোকালয়। প্রাচীনকালে এ জনপদটি ছিল রাজা নরোত্তম দাসের রাজধানী। চুরুলিয়া গড় আজও তার স্বাক্ষ্য বহন করছে। মোগল আমলে এ গ্রামে ছিল বিচারালয়। যারা বিচার করতেন তাদের বলা হত কাজী। কাজী সাহেবরা ছিলেন খানদানী বংশের লোক ও সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু ক্ষমতার পট পরিবর্তনের কারণে ইংরেজ আমলে কাজীদের বংশধর নিদারুণ দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার একটি মহকুমা আসানসোল। তারই একটি গ্রাম। নাম চুরুলিয়া। ছায়া ঢাকা শান্ত-স্নিগ্ধ লোকালয়। প্রাচীনকালে এ জনপদটি ছিল রাজা নরোত্তম দাসের রাজধানী। চুরুলিয়া গড় আজও তার স্বাক্ষ্য বহন করছে। মোগল আমলে এ গ্রামে ছিল বিচারালয়। যারা বিচার করতেন তাদের বলা হত কাজী। কাজী সাহেবরা ছিলেন খানদানী বংশের লোক ও সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু ক্ষমতার পট পরিবর্তনের কারণে ইংরেজ আমলে কাজীদের বংশধর নিদারুণ দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়।

চুরুলিয়ার বিখ্যাত কাজী বাড়ির দক্ষিণ দিকে রয়েছে এক বিরাট পুকুর। নাম তার পীর পুকুর। ঝিরঝির বাতাসে পুকুরে সৃষ্টি হয় অসংখ্য ঢেউ ও মৃদুমন্দ কলতান। কথিত আছে, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার আমলে একজন কামেল পীর নবারের কাছ থেকে লাভ করেন কিছু নিষ্কর জমি। তিনি হাজী পালোয়ান হিসেবেও খ্যাত। জায়গা জমির ফসল হতে লব্ধ অর্থ দিয়ে তিনি নির্মাণ করেন পুকুর ও মসজিদ। পীরের মৃত্যুর পর এ সবের দেখাশোনার দায়িত্ব পড়ে কাজী আমিনুল্লাহর ওপর। তিনি প্রতিদিন মাজার শরীফে সাঁঝ বাতি দিতেন এবং মসজিদে ফজর ও এশার নামাজ পড়াতেন। আমিনুল্লাহর মৃত্যুর পর পিতার এ কাজ বুঝে নেন কাজী ফকির আহমদ। বলা বাহুল্য, ততদিনে কাজীদের কাজিগিরি আর ছিল না।

কাজী ফকির আহমদের মনে অনেক দুঃখ। প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন। কিন্তু একের পর এক তাদের চারটি সন্তান মারা গেল। বুকে আঘাত দিয়ে এক একটি প্রদীপ নিভে গেল। অতঃপর দ্বিতীয় স্ত্রী জাহেদা খাতুনের কোল আলো করে জš§ নিল একটি ফুটফুটে শিশু। নাদুস-নুদুস শরীর। চাঁদের মত গোলাকার মুখমণ্ডল। বড় বড় পটলচেরা চোখ যুগল। সুদৃশ্য বিশালকায় মাথা। দেখলেই মন জুড়িয়ে যায়। কোলে তুলে নিতে ইচ্ছে হয়। অপার দুঃখের মাঝে আগমন বলে ফকির আহমেদ আদর করে শিশু পুত্রের নাম রাখলেন দুখু মিয়া। মা এক সাধু সন্ন্যাসির নামে নাম দিলেন তারা খ্যাপা। সেদিন ছিল ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ। ইংরেজি ১৮৯৯ সালের ২৪ মে।

পরবর্তীতে প্রতিবেশিদের কাছে দুখু মিয়া নামটিই গ্রহণযোগ্য হল। বাস্তবেও দুখু মিয়ার দুঃখের শেষ নেই। সংসারে তাদের অভাব-অনটন লেগেই থাকত। এরই মধ্যে ১৩১৪ সালের ৭ চৈত্র পিতা কাজী ফকির আহমেদ মারা গেলেন। এতিম বালক দুখুর নাম যেন আরো সার্থক হল। জাহেদা খাতুনের চোখে-মুখে তখন ঘোর অন্ধকার। চারটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে কিভাবে সংসার সামলাবেন তা বুঝে কুলে উঠতে পারছেন না। দুখু মিয়ার বয়স তখন ৮ বছর। এ বয়সে তার দুরন্তপনার শেষ নেই। আর দশটা দামাল ছেলের সাথে গায়ে মাথায় ধুলো মেখে দুপুর সন্ধ্যায় এগ্রাম থেকে ওগ্রাম এবং মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু পিতার আকস্মিক মৃত্যু ছেলে হিসেবে তার দায়িত্ব কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তখন প্রাথমিক স্কুলের গণ্ডি পার হতে পারে নি দুখু মিয়া। একদিন বাড়ি ফিরে দেখলেন মায়ের চোখে জল। একমাত্র ছোট বোন কুলসুম আড়ালে আবডালে বসে কান্নাকাটি করছে। আজ ঠিকমত খাবার জোটেনি তাদের। এরপর দুখু সোজা পাড়ার মক্তবে গিয়ে হাজির। অনেক বলে-কয়ে যে মক্তবে এ কিছুদিন আগেও সে ছাত্র ছিলেন সেখানেই শিক্ষকতার পদ লাভ করলেন। আবার উর্দু ও ফারসি ভাষা কিছুটা জানার কারণে বিভিন্ন গ্রাম থেকে ধর্মীয় কাজ করার জন্যও ডাক পড়তে লাগল। এতে দু’-চার পয়সা হল। এসময় পিতৃব্য কাজী বজলে করিম দুখুর বিদ্যার্জনের প্রতি আরো নজর দেন। তিনি একটু-আধটু কবিতা লিখতেন। এছাড়া মক্তবের মৌলভী কাজী ফজল আহমদের কাছ থেকে সুন্দর ছন্দ, মিষ্টি সুর, রুবাই বয়েৎ ইত্যাদি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেল। ফলে এক সময় চাচার দেখাদেখি দুখুও আঁকাবাঁকা লাইনে ও কচি হাতে কবিতা লিখতে শুরু করল।

পাড়ার মৌলভী সাহেবের দায়িত্ব নেয়ার পর দুখুর দাপাদাপি অনেকটা কমে গেল। মক্তবে পড়ানো, মসজিদে আজান দেয়া, খতমে কোরআন ইত্যাদি কাজে যখন সে হাঁপিয়ে উঠল, ঠিক তখনই এক কবি গানের দলের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। দুখুর কবিতা রচনার কৌশল ও গান গাওয়ার ঢং দলের অধিকারী বাসুদেব কবিয়ালকে মুগ্ধ করল। দুখু অধিক উপার্জন ও ধরাবাঁধা জীবনের বাইরে পৃথিবীর আলো-বাতাসের সঙ্গে মিশে যাওয়ার আশায় যোগ দিল কবি গানের দলে। এতে তার কবি প্রতিভার দুয়ার খুলে গেল। কবিগানের পাশাপাশি লেটো দলের জন্য হাসির গল্প-ছড়া লিখতে শুরু করলেন দুখু। তার গান ও অভিনয়ে মেলা-পূজা-পার্বণে আসর জমে ওঠল। এ সময় তাকে ডাকা হত ব্যাঙাচি বা ছোট ওস্তাদজি বলে। মাত্র ১২ বছর বয়সে দুখু শকুনি বধ, মেঘনাদ বধ, চাষার সঙ, আকবর বাদশাহ প্রভৃতি পালা লিখে ফেললেন।

এভাবে কিছুটা অর্থ কষ্ট দূর হলে দুখুকে ভর্তি করা হল রানীগঞ্জের সন্নিকটবর্তী সিয়ারসোল রাজস্কুলে কিন্তু পাথরের দেশে ভাল লাগল না তার। এবার মঙ্গলকোট থানার কাছে মাথরুল হাইস্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করা হল তাকে । এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন কবি কুমদরঞ্জন মল্লিক। তিনি দুখুর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করে দিলেন। এখানে সে ক্লাসের সেরা ছাত্র হিসেবে সপ্তম শ্রেণীতে উন্নীত হলেন। কিন্তু সেরা ছাত্র হলে কি হবে পরিবার-পরিজনের উপোস থাকার চিন্তা তাকে ব্যাকুল ও অস্থির করে তুলল। ফলে বাধ্য হয়ে স্কুল ছেড়ে আবার যোগ দিলেন কবিগানের দলে। কিন্তু এবার তাকে পারিশ্রমিকে ঠকানো হলে সে অগত্যা এক রেলওয়ে গার্ডের বাসায় রাঁধুনির চাকরি নিল।

স্বাধীনচেতা স্বভাবের কারণে এখানেও মন টিকল না। রাতের আঁধারে পাড়ি দিলেন কয়লা কুঠির দেশ আসানসোলে। দুখু সেখানকার মওলা বকস মিয়ার রুটির দোকানে কাজ নিলেন। বেতন মাসে পাঁচ টাকা। সন্ধ্যায় কয়লা খনির শ্রমিকরা গান-বাজনার আসর জমাতো। দুখু সেই আসরে নিজের লেখা গান শুনিয়ে সবাইকে বাজিমাত করলেন। অবসর সময়ে পড়তেন ধর্মীয় পুঁথি-বই। সেখানে এক সংগীত রসিক ও পুলিশ ইন্সপেক্টর কাজী রফিজুদ্দিন আবিষ্কার করলেন দুখু মিয়াকে। তিনি তাকে নিজের দেশ ময়মনসিংহের কাজীর সিমলা গ্রামে নিয়ে এলেন এবং ভর্তি করে দিলেন দরিরামপুর স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে। এ স্কুলে পড়াকালে দূরস্থানে অবস্থান ও দারোগা সাহেবের স্ত্রী সামসুন্নেসার মাতৃস্নেহ পাওয়ার কারণে দুখু অনেকটাই ভার ও চিন্তামুক্ত ছিলেন। ফলে আগের স্বভাব অনুযায়ী তার দুরন্তপনা ও উদাসীনতা আবার বেড়ে গেল। বটতলায় শুয়ে শুয়ে গান গাওয়া, মাঠে চাষীদের সাথে গল্প-গুজব করা, গাছে চড়ে বাঁশি বাজানো, দুষ্টু ছেলেদের সাথে মিশে বাগানের লিচু-আম চুরি করা, পুকুর পাড়ে কারও পানিভরা কলসিতে ঢিল মেরে ভেঙে দেয়া ইত্যাদি কারণে গ্রামবাসীর নানা অভিযোগ আসতে শুরু করল। ফলে বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হলেও দুখুর এখানে আর থাকা হল না।

বন্ধু শৈলজার (কথা সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়) সহযোগিতায় আবার সিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। এখানকার মোহামেডান হোস্টেলে বিনা পয়সায় তার থাকা-খাওয়া এমনকি রাজতহবিল হতে প্রতিমাসে জলপানি বাবদ সাত টাকা করে প্রদানের ব্যবস্থা করা হল। ১৯১৭ সাল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছিল দুখু মিয়ার। টেস্ট পরীক্ষায় সে প্রথম হল। এ স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন ‘যুগান্তর’ বিপ্লবী দলের সদস্য। তার নাম নিবারণ চন্দ্র ঘটক। দুখু তার কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এখানে তার ভাষাজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে রুটি-রোজগার ও বিপ্লবী হওয়ার আশায় সবাইকে অবাক করে দিয়ে সৈনিক হিসেবে বাঙালি পল্টনে যোগদান করলেন। এখানে ৪৯ নম্বর বাঙালি রেজিমেন্টে থাকাকালীন হাবিলদার পদে তার উন্নতি হয়। এ সময়ই তার সাহিত্য সাধনা পূর্ণরূপ পায়। বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী, মুক্তি, ব্যথার দান প্রভৃতি গল্প-কবিতা মাসিক সওগাত ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য, পত্রিকায় ছাপা হলে সাহিত্যিক ও বোদ্ধা মহলে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এক সময় সৈনিক জীবন ছেড়ে দিয়ে সাহিত্য সাংবাদিকতা ও সংস্কৃতি চর্চাই তার জীবনের একমাত্র আরাধনা হয়ে দাঁড়ায়। তার লেখনি শক্তি ইংরেজ সরকারের গা জ্বালার কারণ হলে তাকে জেল-জুলুম বরণ করে নিতে হয়।

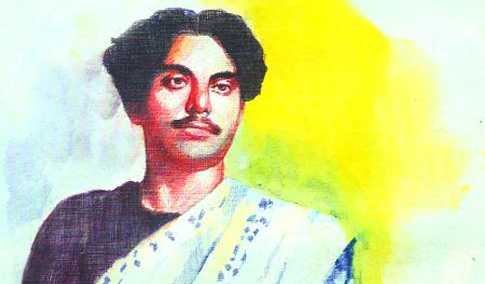

দুঃসাহসী ও দুর্বার দুখু মিয়াই হলেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তিনি বাংলা সাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তার রচনা বাঙালি জাতির হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে যা পৃথিবীতেই বিরল। তিনি বাঙালি মুসলমাদের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর যুগ প্রবর্তক কবি। কেউ বলেন বিদ্রোহী সাম্যবাদী, প্রেমের কবি ও মানবতার কবি। ১৯১৯ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত মাত্র ২২ বছরে তিনি ২২টি কাব্যগ্রন্থ, ২টি কিশোর কাব্য, ৩টি উপন্যাস, ৩টি গল্প, ৩টি নাটক, ২টি কিশোর নাটিকা, ৫টি প্রবন্ধ গ্রন্থ, ২টি চলচ্চিত্র কাহিনী, ২টি রেকর্ড নাট্য এবং কয়েক হাজার গান লিখেছেন। এরপর তিনি দুরারোগ্য পিকস ডিজিজে আক্রান্ত হয়ে আমৃত্যু স্তব্ধ হয়ে যান। তার উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম অগ্নিবীণা, দোলন চাঁপা বিষের বাঁশী, ভাঙার গান, ঝিঙেফুল, সর্বহারা, সিন্ধু-হিন্দোল, ব্যথার দান, রাজবন্দির জবানবন্দী, বাংলাদেশর মাটি, মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে কাজী নজরুল ইসলামের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সূচনা ঘটে তার কৈশোরেই। এদেশে কবির জীবনের বিভিন্ন অধ্যায় অতিবাহিত হয়েছে। তার শিশু-কিশোর সাহিত্য রচনার সঙ্গে জড়িত রয়েছে নানা স্মৃতিময় ঘটনা। ১৯২১ সালে নজরুল ইসলাম যখন কুমিল্লায় যান তখন তিনি অনেকগুলো শিশু-কিশোর উপযোগী কবিতা লিখেছিলেন। খুকী ও কাঠবেড়ালী’ কবিতাটি কুমিল্লার ইন্দ্রকুমার সেনের বাড়িতে রচিত হয়। তার ছোট্ট মেয়ে জুটুর কাঠবেড়ালীর সঙ্গে সখ্যতাকে কেন্দ্র করে। এ সময় রচিত হয় লিচু চোর কবিতাটিও। ১৯২২ সালে দেওঘরে থাকাকালীন রচিত হয় ঝিঙেফুল, খাদু দাদু, প্রভাতী, খোকার সাধ, সংকল্প, তরুণের অভিযান প্রভৃতি অমর ও অমূল্য কবিতা।

বর্তমান বিশ্বসাহিত্যের দুটি রূপ। ধূলি মলিন পৃথিবীর ঊর্ধ্বে উঠে স্বর্গ সন্ধানী বা স্বপ্ন বিহারী ও ধূলির মর্ত আঁকড়ে ধরে শিকড় সন্ধানী বা মাটির দুলাল। প্রথম দলে রয়েছে শেলী, মিল্টন নোগুচি, ইয়েটস প্রমুখের নাম দ্বিতীয় দলে রয়েছেন গোর্কি, যোহান বোয়ার, বার্নার্ডশ, বেনাভাঁতে, হুইটম্যান প্রমুখ। কাজী নজরুল ইসলাম দ্বিতীয় কাতারেই শামিল। বাংলাদেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামে তার সাহিত্য আমাদেরকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তাই সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে কবিকে এ দেশের নাগরিকত্ব প্রদান করে কলকাতা থেকে ঢাকায় আজীবনের জন্য আনার ব্যবস্থা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত কবির চিকিৎসা চলে তাৎকালীন পিজি হাসপাতালে। বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী কাজী নজরুলের আর্বিভাব ধূমকেতুর মতো। জীবনের এক সিংহভাগ সময়ই তিনি ছিলেন অসুস্থ, লিখতে পারেননি। জীবনের শুরুর দিকটায় কৈশোরে চরম দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত ছিলেন কবি, একদিকে রুটির দোকানে কাজ করেছেন, লেটোর দলে গান করেছেন, আবার রণাঙ্গনে লড়াই করেছেন। কারাবরণ করেছেন যখন, সেখানেও কবিতা লিখেছেন। নজরুল তাঁর কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে, গানে সমাজের নানা রকমের অন্যায় শোষণ-নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেছেন। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করলেও সঙ্গীতে তাঁর ছিল অগাধ আস্থা। তিনি তাঁর সঙ্গীত সম্পর্কে বলেছেন, ”কাব্যে আমি কি দিয়েছি জানি না, তবে সঙ্গীতে যা দিয়েছি সে সম্পর্কে আজ কোন আলোচনা না হলেও যখন এ নিয়ে আলোচনা হবে তখন লোকে আমার কথা বলবে।”

১৯৭৬ সালের ২৭ আগস্ট আমাদের জাতীয় এই কবি চিরকালের মত আমাদের ছেড়ে বিদায় নেন। কবির শেষ ইচ্ছানুযায়ী তাকে দাফন করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে। আমাদের ভাষা ও জাতি রক্ষা এবং উন্নয়নের স্বার্থেই এ দেশে নজরুল চর্চার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সংকলনঃ ইত্তেফাক ও সংবাদ