কৃষ্টি ও সংস্কৃতি প্রায় একই বিষয়ের পরিচয়-সূচক দু’টি শব্দ। সংস্কৃতির প্রকাশ সাধারণত দুনিয়ার সকল দেশেই দু’টি শাখায় প্রসারিত দেখা যায়।একটি শাখা লৌকিক,অন্য শাখা নাগরিক।বাংলাদেশেরই একটি জেলা কিশোরগঞ্জ।বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মত কিশোরগঞ্জের লৌকিক ও নাগরিক দু’টি সংস্কৃতির অস্তিত্বই রয়ে গেছে আবহমানকাল থেকে।

কৃষ্টি ও সংস্কৃতি প্রায় একই বিষয়ের পরিচয়-সূচক দু’টি শব্দ। সংস্কৃতির প্রকাশ সাধারণত দুনিয়ার সকল দেশেই দু’টি শাখায় প্রসারিত দেখা যায়।একটি শাখা লৌকিক,অন্য শাখা নাগরিক।বাংলাদেশেরই একটি জেলা কিশোরগঞ্জ।বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার মত কিশোরগঞ্জের লৌকিক ও নাগরিক দু’টি সংস্কৃতির অস্তিত্বই রয়ে গেছে আবহমানকাল থেকে।

লৌকিক সংস্কৃতির ধারা পুরনো।সুতরাং,তারই পরিচয় দিয়ে কথা শুরু করছি।খৃস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত দীর্ঘ ছয়শো বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনসাধারণ কিভাবে জীবন যাপন করতেন এবং তাদের উপর ব্রাহ্মণ্য মতবাদের প্রভাবই বা কিরূপ ছিল ইত্যাদির কোন প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তাই সেই সময়কার ইতিহাস ক্ষীণভাবে জানতে হলেও,তৎকালীন সৃষ্ট সাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। সৌভাগ্যক্রমে ১৯০৭ সালে ‘চর্যাচর্য বিনিশ্চয়’ নামে এক বৌদ্ধ গীতিকাকোষ ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত হওয়ায় আমরা বাংলা ভাষার প্রাচীনতা সম্পর্কে যেমন অবহিত হই,তেমনই তৎকালীন সমাজ-সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সম্পর্কেও কিছুটা জানতে পারি।

লৌকিক সংস্কৃতির ধারা পুরনো।সুতরাং,তারই পরিচয় দিয়ে কথা শুরু করছি।খৃস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতক থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতক পর্যন্ত দীর্ঘ ছয়শো বছরের ইতিহাসে বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনসাধারণ কিভাবে জীবন যাপন করতেন এবং তাদের উপর ব্রাহ্মণ্য মতবাদের প্রভাবই বা কিরূপ ছিল ইত্যাদির কোন প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তাই সেই সময়কার ইতিহাস ক্ষীণভাবে জানতে হলেও,তৎকালীন সৃষ্ট সাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই। সৌভাগ্যক্রমে ১৯০৭ সালে ‘চর্যাচর্য বিনিশ্চয়’ নামে এক বৌদ্ধ গীতিকাকোষ ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত হওয়ায় আমরা বাংলা ভাষার প্রাচীনতা সম্পর্কে যেমন অবহিত হই,তেমনই তৎকালীন সমাজ-সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সম্পর্কেও কিছুটা জানতে পারি।

চর্যা গীতিকা গুলোতে আমরা সমাজের যে চিত্র পাই, তা সারাদেশে ছড়িয়ে থাকা জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা রাখে না। কারণ, চর্যার কবিগণ বৃহওর সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ছিলেন না ।তাই,তারা উৎকর্ষজনিত কারণে একটি বিশেষ সমাজাংশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন,এমন বলারও উপায় নেই। তাঁরা ছিলেন এক মরমী ধর্মীয় মতবাদের অন্তর্গত। চর্যাগীতির একটি উদাহরণ পাঠ করলেই বোঝা যাবে যে , সমাজ জীবন যেমন ব্যাপকার্থে তাতে উপস্থিত নাই,তেমনই, সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ-অপকর্ষও তাতে নির্ণয় করা যাবে না।

চর্যাগীতিকাটি নিম্নরুপ-

কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।

চঞ্চল চিত্র পইঠা কাল।

দিঢ় করিও মহাসুখ পরিমাণ।

লুই ডনই গুরু পুছিও জান।

অর্থাৎ কারা শ্রেষ্ঠ তরুর অনুরুপ,পাঁচটি তাঁর ডান।কাল চঞ্চল চিওেই প্রবেশ করে।চিওকে দৃঢ় করে মহাসুখ পরিমাণ কর।লুই বলেন, গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও, কিভাবে কি করতে হয়।

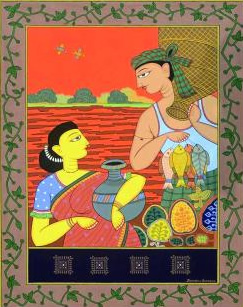

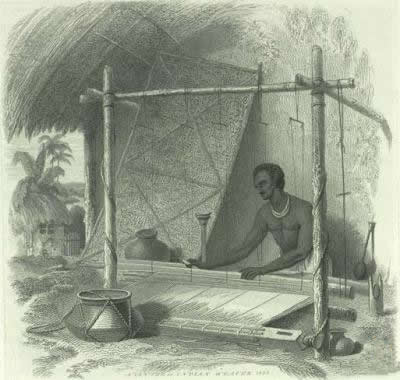

‘চর্যাগীতিকার’ কবিগণের মধ্যে অন্তত একজনও কিশোরগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন, এমন বলা যায় না। অরণ্য কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলার অবস্থান এ জেলায় ঐতিহাসিক কাল থেকেই প্রায় অনুপস্থিত। তাছাড়া, ব্রাহ্মণ প্রভাব থাকলেও কিশোরগঞ্জে কোন বৌদ্ধ বিহার কিংবা কোন বৌদ্ধ স্তূপের অস্তিত্বের কথাও আমাদের জানা নেই। তবে মুসলিম আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সারা বাংলাদেশের মতো বৌদ্ধ জনগণের অধিবাস যে কিশোরগঞ্জেও ছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বৌদ্ধ গীতিকা গুলোতে দেশের সাধারণ মানুষকে আমরা সাধারণত জেলে, তাঁতী, শাবর, ডোম, এমন কি গঞ্জবণিক রুপে দেখতে পাই। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও অন্ত্যজ হিন্দুরাও সমাজের এই স্তরেই অবস্থান করতো। ফলে, মুসলিম আগমনের পর ধর্মান্তরের স্রোত যখন এলো, তখন হিন্দু-বৌদ্ধ নির্বিশেষে সমাজের গোটা নিচু স্তরটাই নতুনের বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেলো।ধর্মান্তরের এই সর্বগ্রাসী রুপকে আমরা বিপ্লব বলে গণ্য করতে পারি ও তাকে ঐতিহ্য বা সংস্কৃতির রুপান্তর বলেও অভিহিত করা যায়। কারণ, কোন জেলে বা শাবর(শিকারী) ধর্মান্তরিত হওয়ার পর, সে তাঁর পারিবারিক বৃওিতে অবস্থান করলেও, তার মনের অবস্থানের যে পরিবর্তন হয়ে যেতো তা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ ।

‘চর্যাগীতিকার’ কবিগণের মধ্যে অন্তত একজনও কিশোরগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন, এমন বলা যায় না। অরণ্য কিংবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলার অবস্থান এ জেলায় ঐতিহাসিক কাল থেকেই প্রায় অনুপস্থিত। তাছাড়া, ব্রাহ্মণ প্রভাব থাকলেও কিশোরগঞ্জে কোন বৌদ্ধ বিহার কিংবা কোন বৌদ্ধ স্তূপের অস্তিত্বের কথাও আমাদের জানা নেই। তবে মুসলিম আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সারা বাংলাদেশের মতো বৌদ্ধ জনগণের অধিবাস যে কিশোরগঞ্জেও ছিল, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বৌদ্ধ গীতিকা গুলোতে দেশের সাধারণ মানুষকে আমরা সাধারণত জেলে, তাঁতী, শাবর, ডোম, এমন কি গঞ্জবণিক রুপে দেখতে পাই। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ও অন্ত্যজ হিন্দুরাও সমাজের এই স্তরেই অবস্থান করতো। ফলে, মুসলিম আগমনের পর ধর্মান্তরের স্রোত যখন এলো, তখন হিন্দু-বৌদ্ধ নির্বিশেষে সমাজের গোটা নিচু স্তরটাই নতুনের বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেলো।ধর্মান্তরের এই সর্বগ্রাসী রুপকে আমরা বিপ্লব বলে গণ্য করতে পারি ও তাকে ঐতিহ্য বা সংস্কৃতির রুপান্তর বলেও অভিহিত করা যায়। কারণ, কোন জেলে বা শাবর(শিকারী) ধর্মান্তরিত হওয়ার পর, সে তাঁর পারিবারিক বৃওিতে অবস্থান করলেও, তার মনের অবস্থানের যে পরিবর্তন হয়ে যেতো তা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ ।

কারণ, ধর্ম বা মতবাদ গোটা মানুষ্টিকে, প্রধানত মধ্যযুগে, যেভাবে পরিবর্তিত করে দিতো, তেমন আর কিছু নয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ মজ্জাগতভাবে দেব-বিরোধী ও সাম্যের পক্ষপাতী ছিল বলে, মুসলমান এ দেশে যে-ধর্ম নিয়ে এলো, তাকে তাঁরা স্বাগত জানিয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা রাজদণ্ড পরিচালনা করার পর মুসলমান আগমনের পূর্বকালে কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন-রাজাদের আমলে বৌদ্ধরা নির্যাতিত হচ্ছিল।সুতরাং, এ কথা বোঝা যায় যে, সারাদেশের মতো কিশোরগঞ্জ জেলাও বৌদ্ধ জনসাধারণ অধ্যুষিত ছিল এবং বিভিন্ন জনপদে ব্রাহ্মণ্য শাসক শ্রেণীর নির্যাতন বৌদ্ধদের উপর অব্যাহত ছিল। ‘নিরঞ্জনের রুষনা’ গ্র্ন্হে,যদিও সে বই পশ্চিমবঙ্গে লেখা হয়েছিল,তবুও গোটা বাংলাদেশের বৌদ্ধ জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া ও মুসলমানদের প্রতি তাদের পক্ষপাত, যে কোন প্রত্নতাও্বিক প্রমাণের চেয়ে অধিক সত্য বলে গ্রহণ করা যায়।

কিশোরগঞ্জে বৌদ্ধদের নেতৃস্থানীয় কোন সংঘ বা সংগঠনের কোন সন্ধান না পাওয়া গেলেও, নিম্নজাতের হিন্দু ও বৌদ্ধ জনসাধারণই যে সমাজের ভিওি নির্মাণ করে রেখেছিল,তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুসলমান আগমনের পর থেকে জনসাধারণসহ সমাজের প্রতিটি স্তরের প্রতি যে সুবিচার ও ন্যায়ানুগ ব্যবহার সুনিশ্চিত করা হয়েছিল,তারই ফলে,রাজশক্তি হারিয়ে ব্রাহ্মণ ও বর্ণহিন্দুরা কিশোরগঞ্জে নিরাপদেই অবস্থান করছিল।

দেশের এই নিরাপত্তা, বাংলাদেশ তথা কিশোরগঞ্জের অনুকূল জল-হাওয়া, শাসক সম্প্রদায় মুসলমানের প্রচুর অভিজাত অংশকে এ অঞ্চলে টেনে এনেছিল। ধর্মান্তরিত সাধারণ মানুষের নিরাপওা, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রতি ন্যায়াচরণ, আগন্তুক মুসলিম অভিজাতদের জন্য এক অনুকূল সামাজিক পরিবেশ রচনা করে দিয়েছিল।বলা আবশ্যক যে, মুসলমানের আভিজাত্য কোন নীল রক্তের আভিজাত্য ছিল না।‘ইসলামের’ মৌলিক ‘সাম্যবাদ’ থেকে মুসলমান অনেক পরে এলেও, মানুষের মাহাত্ম্য যে ‘পূর্বজন্মের’ ক্ষণ কিংবা আভিজাত্য যে-সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের বাইরের কিছু উপকরণ তা সাধারণত তাঁরা মনে করতো না। মুসলমান কুসংস্কারের দাসত্ব করতেও ব্যাপকভাবে অভ্যস্থ ছিল না, মুসলমানের আভিজাত্য ছিল,সরকারী দায়িত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের ‘সামন্তবাদী’ সমুচ্চতা ‘সরকারী দায়িত্ব’ রক্ষা ও থাকার উপর বিশেষ করে নির্ভর করতো।বংশানুক্রমিক গর্ব-গৌরব ‘প্রকৃত’ ইসলামে স্বীকৃত নয়।পিতার গৌরব শুধু সৎগুণের অস্তিত্ব রক্ষাই পুত্রের উপর বর্তাতো। বাংলার নবাবী আমলের পূর্ব-পর্যন্তও ‘জায়গীরদার’ ‘দেওয়ান’ ‘ফৌজদার’ ‘কাজী’ প্রভৃতি দায়িত্বশীল কর্মচারীর মর্যাদা তাদের কর্ম ও দায়িত্বের উপর নির্ভর করতো। মুঘল সাম্রাজ্য যখন দুর্বল হয়ে পড়লো ও বাংলাদেশসহ অন্যান্য প্রদেশেও ‘নবাব’রা রাজশক্তির প্রধান হতে শুরু করলেন, তখন থেকেই ‘কর্ম’ ও ‘দায়িত্বের’ মর্যাদা থেকে বড় হয়ে উঠলো, কে কার সম্পর্কিত সেই বিবেচনা।সামাজিক অবিচারের সঙ্গে সঙ্গে ‘কুসংস্কার’ ও সমাজে বাসা বাঁধলো।

প্রবন্ধের শুরুতে বলেছি যে, দুনিয়ার বহু দেশের মতো বাংলাদেশেও ‘লৌকিক’ ও ‘নাগরিক’ এই দুই প্রকার সংস্কৃতি পাশাপাশি বয়ে চলেছে ।মধ্যযুগে এই দুই ধারার সংস্কৃতির মধ্যেই ‘সততা’ ও সতীত্বের মূল্যবোধ প্রখর ছিল।বিশেষ করে গ্রামীণ কবিরা যে লৌকিক সাহিত্য নির্মাণ করেছিলেন,তাতে এ দুই মূল্যবোধের পরাকাষ্ঠা দেখানো হয়েছে।নাগরিক সংস্কৃতিতে উপরোক্ত মূল্যবোধের ধারা বরং কিছুটা শিথিল।

‘মৈমনসিংহ গীতিকার’ বেশ কয়েকটি পালায়ই কিশোরগঞ্জে রচিত।এদের রচয়িতাগণ কিশোরগঞ্জেরই সাধারণ মানুষ-কৃষক, তাঁতী। ‘কাজল রেখা’ রুপকথা। কোন কালের রচনা কিছু জানা যায় না। কার রচনা তারও সন্ধান অজানা। ‘ভাষায়’ ও ‘বর্ণনায়’ এমন পরিচয় আছে যে, তাকে আমরা কিশোরগঞ্জের বলে গণ্য করতে পারি। এক ফকীরের দেয়া ‘স্ত্রী আঙ্গুঠি’ ও ‘বনেলা এক শুক পাখি’ পেয়ে হৃতসর্বস্ব সদাগর তাঁর অতীতের ধনদৌলত ফিরে পাবার আশ্বাস পায়। পাখির কথায় ‘পূবের হাওর’ পাড়ি দিয়ে বাণিজ্য করতে গিয়ে প্রচুর লাভ হয় সদাগরের। সে তাঁর অতীত ঐশ্বর্য ফিরে পায়।এখন কন্যা কাজলরেখার বিয়ের সময়।কন্যার বিয়ের কথাও সদাগর ‘বনেলা পাখিকে’ জিজ্ঞাসা করে।পাখি বলে,সদাগর তোমার দুঃখের দিন এখনও শেষ হয়নি।তোমার কন্যা কাজলরেখাকে এক মৃত স্বমীর কাছে বিয়ে দিতে হবে-সেই স্বমীর দেখা পাবে জঙ্গলে ।

বাবা কন্যাকে নিয়ে বাণিজ্যে যায়।পথে এক গহিন জঙ্গল।এই জঙ্গলেই কাজলরেখার মৃত স্বমী আছে অনুমান করে ডিঙ্গা থেকে কন্যাকে নিয়ে সদাগর নামে। কাজল রেখা বাপকে জিজ্ঞাসা করে-

পরথমে ছাড়িলা বাড়ী বাণিজ্য কারণে।

ডিঙ্গ রাইখা নদীর কূলে আইলা কেন বনে।।

কি কারণে আইলা বনে কিছুই না জানি।

বনবাসে দিবা মোরে এই অনুমানে।

বাপে কন্যাকে বলে-

চাইব না যুগের সাক্ষী চন্দ্র-সূর্য-তাঁরা।

ধর্মের মধ্যম খুঁটি ধর্মের পাহারা।

কন্যা বলে-

পাহাড় থাক্যা ভাইট্যাল নদী সাগর বইয়া যায়।

চাইর যুগের যত কথা জিজ্ঞাস তাহায় ।।

জিজ্ঞাস কর বাপ আরে জিজ্ঞাস তাঁর স্থানে।

বনেলা পংখীর কথায় কে কন্যা দিছে বনে।।

সদাগর কন্যা নিয়ে চলতে চলতে এক ভাঙ্গা মন্দিরে উপস্থিত ।কন্যার জল-পিপাসা।পিতা জল আনতে গেলো।কন্যা মন্দিরে ঢুকে দুয়ার বন্ধ করে।জল নিয়ে ফিরে এসে পিতা কন্যাকে ডাকে, সে দুয়ার খুলতে পারে না।পিতা দুয়ার ভাঙ্গতে চেষ্টা, তাতেও সে অপারগ হয়। তারপর জিজ্ঞাসা করে-

সদাগর ডাক্যা কয়,পরানের ঝি।

এই না মন্দিরের মধ্যে দেখছ তুমি কি।।

কাজল রেখা-

কাইন্দা কাজল রেখা বাপের আগে কয়।

এক আছে মিরত কুমার সে যে শুইয়া রয়।।

ঘরেতে ঘিরতের বাতি রাত্রদিন বা জ্বলে।

সর্বাঙ্গ বিন্ধিয়া আছে সুইচ আরশালে।।

বাপে কেঁদে কেঁদে বলে-

সতী নারী হও যদি আমি যাই কইয়া।

ঘরে আছে মরা স্বামী লইও জিয়াইয়া।।

জন্মের মত থইয়া যাই, আর না অইব দেখা।

সোয়ামীরে জিয়াইয়া তুমি রাইখ্যো হাতের শাঁখা।।

কাজল রেখা অনেক কাঁদলো ।

তারপর বললো-

যে হও সে হও প্রভু, তুমিও সোয়ামী।

যত কাল দেহ তোমার তত কাল আমি।।

কর্মদোষে বেউলা বাড়ী শিবেড়ে বসিয়া।

মরা পতির কাছে বাপে দিয়া গেছে বিয়া।।

সংস্কৃতির আসল তাৎপর্য সমাজ-শৃঙ্খলা। সামাজিক ও পারিবারিক শৃঙ্খলার মধ্যমণি নারীর সতীতব।পুরুষের চরিত্রের শৃঙ্খলা তাঁর ‘প্রতিশ্রুতি রক্ষা’ ও ‘সুবিচারের’ মধ্যে।

মৃত স্বমীর কাছে বসে বসে দিন-রাত যায়।হঠাৎ একদিন এক সন্ন্যাসীর হাতের ছোঁয়ায় কপাট খুলে গেলো।কাজল রেখা আশ্চর্য হয়ে সন্ন্যাসীর পায়ে উপুর হয়ে পড়লো ও জানতে চাইলো তাঁর স্বামী কি করে বাঁচতে পারে?

সন্ন্যাসী বললো,এই মরা কুমার এক রাজার পুত্র,সেই তোমার স্বামী। তুমি একটি একটি করে তাঁর গায়ের সূচগুলো খুলতে থাকবে।সব কাটা খুলে গেলে দুই চোখের সূঁচ শুধু থাকবে।তখন ‘এই পাতার’ রস করে তাঁর চোখে দিলেই সে প্রাণ পেয়ে উঠে বসবে।তবে সন্ন্যাসী জানালো যে,কাজল রেখার কপালে দুঃখ আছে।সে যেন ইচ্ছা করে স্বামীর কাছে নিজের পরিচয় না দেয়।

সন্ন্যাসীর কথা মতো কাজল রেখা সাত-সাত দিন বসে তাঁর মৃত স্বামীর গায়ের কাটা গুলি তুললো।কিছু সে খেলোও না।অষ্টম দিনে শুধু চোখের সূঁচ রেখে,সে স্নান করতে গেলো। কিছুদূরে গিয়েই সে এক পুষ্কুরিনী পেলো। তার জল এত পরিষ্কার যেন ডালিম ফলের রস।এই সময় পুকুরের অপর পার দিয়ে এক লোক এক চতর্দশী কন্যাকে নিয়ে ‘ধাই চাই’ ‘ধাই চাই’ বলে ডেকে যাচ্ছিল। লোকটি কাজল রেখার কাছে এসে বললো, ‘গাঁয়ে,গাঁয়ে’ ঘুরে সে এই কন্যার ক্রেতা পেলো না। এক লোকে বলে দিলো যে,এই বনে নাকি এক রাজকন্যা আছে। লোকটির ধারণা কাজল রেখাই সেই রাজকন্যা।কাজল রেখা জানতে চাইলো,মেয়েটি কে? পুরুষটাজানালো যে,এ তারই নিজের মেয়ে।পেটের দায়ে সে তাঁকে বেচতে এসেছে।করুণাময়ী কাজল রেখার মনে দয়ার উদ্রেক হলো।সে তাঁর হাতের কঙ্কনের বিনিময়ে কন্যাটিকে কিনে রাখলো।সে ভাবছিল,এক বাপে কাজল রেখাকে বনবাসে দিয়ে গিছে।আরেক বাপে পেটের দায়ে তাঁর নিজের কন্যাকে বেচে গেছে।

ভাঙ্গা মন্দিরের কাছে এসে কাজল রেখা কন্যাটিকে বললো, ‘তুমি মন্দিরে যাও’ সেখানে সূচ বেধা এক মরা কুমারকে দেখে ভয় পেয়ো না।আমি স্নান করে এসে তাঁর চোখের সূচ দুটো খুলে,তার মাথার কাছে রাখা পাতার রস করে তাঁর চোখে দিলেই রাজকুমার বেচে উঠবে।

‘রুপকথার’ রচয়িতা বলেন,কাঁকন দাসীকে এ কথা বলে ‘কাজল রেখা’ ভালো করেননি।

কবি বলেন-

কাঙ্কন দাসীরে যখন কইল এই কথা ।

তরাসে কাঁপিল কন্যার বাম চক্ষের পাতা।।

আগে চলে কাঙ্কন দাসী পাছে পাছে চায়।

মনেতে অসুর বুদ্ধি ভাবিয়া জোয়ায়।।

দুই চক্ষের দুই সূচ দুই হাতে খুলে।

শিরেতে পাতার রস দুই চক্ষে ঢালে।।

অঙ্গ ঝাড়া দিয়া কুমার উঠিল জাগিয়া।

কাঙ্কন দাসী কয়,কুমার!আমারে কর বিয়া।।

এক সত্য করে কুমার চিনিতে না পারে।

পরানে বাচাইছ কন্যা বিয়া করলাম তোরে।।

দুই সত্য করে কুমার দাসীরে ছুইয়া।

পরান বাঁচাইছ যদি,তুমি পরান পিয়া।।

তিন সত্য করে কুমার ধর্ম সাক্ষী করি।

আজি হতে হইলা তুমি আমার ঘরের নারী।।

রাজ্যধন আছে যত লোক আর লস্কর।

কাননে কাননে মোরে গেল একেশ্বর।।

কির পাতে তোমার কন্যা পরান যে পাই।

তোমা বিনা এ সংসারে মোর অন্য নাই।।

ঘরে আছিল ঘিরতের বাতি সদাই অগ্নি জ্বলে।

তাহারে ছুইয়া কুমার পরতিজ্ঞা যে করে।।

ঠিক এমন সময় স্নান করে ভেজা কাপড়ে কাজল রেখা মন্দিরে প্রবেশ করে।ঢুকেই দেখে স্বামী তাঁর বেচে উঠেছে।

গ্রহণ ছাড়িয়া যেমন চান্দের প্রকাশ।

কুমারে দেখিয়া কন্যা পাইল আশ্বাস।।

প্রভাতের ভানু জিনি ছুরত সুন্দর।

একে একে দেখে কন্যা সর্ব কলেবর।।

কন্যারে দেখিয়া কুমার লাগে চমৎকার!

এমন নারীর রুপ না দেখ্যাছে আর।।

পরথম যৌবন কন্যার হীরামতি জ্বলে।

কন্যারে দেখিয়া কুমার কহে মিঠা বুলে।।

কোথা হতে আইলা কন্যা কিবা নাম ধর।

কিবা নাম বাপ মার কোন দেশে ঘর।।

আগু হইয়া পরিচয় কহে কাঙ্কন দাসী।

কঙ্কনে বিন্যাছি ঠাই-নাম কাঙ্কন দাসী।।

রানী হইল দাসী আর দাসী হইল রাণী।।

কর্ম দোষে কাজল রেখা জন্ম অভাগিনি।।

সন্ন্যাসীর আদেশ স্মরণ করে কাজল রেখা স্বামীর নিকট আত্মপরিচয় দিতে পারল না।কাজল রেখা রাজ বাড়িতে দাসীর মতোই আছে।খায়-দায়,জল আনে,ঝাট দেয়,নকল রাণীর সেবা করে। কিন্তু কাজল রেখার চাল-চলন,কথাবার্তা,আদব-কায়দা সকলের উপরে। তাঁর উপরে তাঁর চান্দের মতো রূপ দেখে রাজা একেবারে পাগল হয়ে গেলো। সে কাজল রেখার কাছে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু সন্ন্যাসীর মানা-কাজল যদি নিজে থেকে তাঁর পরিচয় দেয়,তবে অসময়ে সে বিধবা হবে।এই ভয়ে কাজল রেখা নিজ পরিচয় গোপন করে চলে।

এইভাবে কাজল রেখাকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে রাজা তাঁর কূলকিনারা পায় না।এদিকে নকল রাণীর স্বভাব-চরিত্র,কথাবার্তা ও আত্মপ্রশংসার চোটে রাজা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো।রাজা কিন্তু মনে মনে কাজল রেখাকেই ভালোবাসে। কাজলের রুপ-গুণ দেখে মুগ্ধ রাজা তাঁর পরিচয় না পেয়ে পাগলের মতো হলো।তার কাছে রাজ্য-রাজধানী ব্যর্থ মনে হলো।

একদিন রাজা তাঁর বৃদ্ধ মন্ত্রীকে ডেকে বললো যে, তিনি ছয় মাস ছয় পক্ষের জন্য বিদেশ ভ্রমণে যাবেন।এর মধ্যে মন্ত্রী যেভাবেই পারেন তিনি যেন কাঁকন দাসীর পরিচয় জেনে নেন।

ভ্রমণে বেরুনোর আগে রাজা নকল রাণীর জন্য বিদেশ থেকে কি আনতে হবে, জানতে চান।রাণি বললো, বেতের ঝাইল (বাক্স বিশেষ), বেতের কুলা, আমলি(তেঁতুল), কাঠের ঢেকি, পিতলের নথ, কাশার খাড়ুয়া – এসবই রাণীর ‘ফরমাইশ’।

এইবার রাজা কাঁকন দাসীর কাছে গেলো।সে জানালো,তার কিছুই চাই না।রাজার বাড়িতে বেশ সুখেই আছে,কোন কিছুর অনটন নেই।কিন্তু রাজা।কিন্তু রাজা খুব আগ্রহ করে কাজল রেখাকে বললেন,মনের মতো একটা কিছু তোমাকে চাইতেই হবে।তখন কাজল রেখা বললো, ‘ও এই কথা, তবে আমার জন্য একটা ধর্মমতি শুকপাখি আনবেন।

নকল রানীর ফরমাইশী জিনিস পেতে রাজার বেগ পেতে হলো না।কিন্তু কাজল রেখার ধর্মমতি শুকের খোঁজে রাজা হয়রান!কতো দেশে যান,কতো নদী ও সমুদ্র পথ পার হন।ধর্মমতি শুক কোথাও পাওয়া যায় না।ছয় মাসের আর ছয়পক্ষ মাত্র বাকি।তাও শেষ হয় হয়!এমন সময় রাজা কাজল রেখার দেশে এসে ঢোলের ঘোষণা দিয়ে জানতে চাইলেন,ধর্মমতি শুক কেউ বিক্রি করবে কি না?সাধু ধনেশ্বর ঘোষণা শুনে অবাক হলেন।ভাবলেন,কাজল রেখা ছাড়া ধর্মমতি শুকের সন্ধান তো আর কেউ জানে না।সদাগর ভাবলো,সুখে থাকুক,দুখে থাকুক,আমার কন্যা কাজল রেখাই শুক পাখি নেয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছে।ধর্মমতি শুক দিয়ে সদাগর রাজাকে বিদায় করলো।রাজা কাজল রেখার ফরমাইশি জিনিস পেয়ে খুবই খুশি হলো।

দেশে ফিরে রাজা নকল রাণী ও কাজল রেখাকে তাদের নিজ নিজ ফরমাইশি জিনিস দিলেন।কাউকে আর কিছু বললেন না।

এদিকে রাজার বিদেশ ভ্রমণের সময় মন্ত্রী রাজার অবর্তমানে রাজ্যের কিছুকিছু সমস্যার কথা নকল রাণী ও কাজল রেখার কাছে জিজ্ঞাসা করতো।নকল রাণীর কথা মতো কাজ করে দেশের অনেক বিপদ-বালাই কেটে গেলো।রাজা দেশে এলে,মন্ত্রী দু’কথাই রাজাকে বুঝিয়ে বললো।রাজার বুঝতে বাকি রইল না।এরপর আরো একটি পরীক্ষা স্থির হলো রাণী ও দাসীর জন্য।রাজার বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা হলো।রান্না করার ভার একদিন রাণীর উপর,একদিন দাসীর উপর।নকল রাণীর পাক খেয়ে রাজা তাঁর বন্ধুর সামনে বড়ই লজ্জা পেলেন।নকল রাণী রেঁধেছিল, ‘চাইলতার আম্বল’ ‘ডেউয়ার ঝাল’ আর ‘আনবনে বটুশাক’।

পরদিন রান্নার পালা কাজল রেখার।সে রান্নায় ‘লৌকিক সংস্কৃতির’পরিচয় সুপরিস্ফুট।রুপকথা-রচয়িতা বলেন-

ভোরেতে উঠিয়া কন্যা ভোরের সিনান করে।

শুদ্ধ শান্তে যায় কন্যা রন্ধন শালা ঘরে।।

উবু কইরা বান্ধ্যা কেশ আইট্যা বসন পরে।

গাঙ্গের না পানি দিয়া ঘর মাজন করে।।

মশল্লা পিটালি লইল পাটাতে বাটিয়া।

মান কচু লইল কন্যা কাটিয়া কুটিয়া।।

জোরা কইতর রান্ধে আর মাছ নানা জাতি।

পায়েস পরমান্ন রান্ধে সুন্দর যুবতী।।

নানা জাতি পিঠা করে গন্ধে আমোদিত।

চন্দ্রপুলি করে কন্যা চন্দ্রের আকিরত।

ক্ষীর পুলি করে কন্যা ক্ষীরেতে ভরিয়া।

রসাল করিল তায় চিনির ভাজ দিয়া।।

সোনার থালে বাড়ে কন্যা চিক্কণ সাইলের ভাত।

ঘরে ছিল পাতি লেবু কাট্টা দিল তাত।

সোনার বাটিতে দধি দুগ্ধ ক্ষীর।

ঘরে মজা সবরি কলা কইরা দিল চির।।

সোনার ঝাড়ি ভইরা রাখে আচমনের পানি।

তাম্বুলে সাজায় কন্যা সোনার বাটাখানি।।

কেওয়া খয়ার দিন কন্যা গন্ধের লাগিয়া।

রঙ্কনশালা ঘরে রইল রাধিয়া বাড়িয়া।।

আরো পরীক্ষা শুরু হলো।লক্ষ্মীকুজাগরের রাত্রি।মন্ত্রীর কথা মতো রাজা রাণী ও দাসীকে আল্পনা আঁকতে বললো।রাজার বন্ধু আসবেন,অল্পনা সুন্দর করে আঁকতে হবে। নকল রানী আকলো-‘কাউয়ার ঠ্যাং’ ‘বগার পারা’ (বকের পা) ‘হরুর টাইল’ (সরিষার পাত্র)।

কাজল রেখা আকলো-

উওম সাইলের চাউল জলেতে ভিজাইয়া।

ধুইয়া মুছিয়া কন্যা লইল বাটিয়া।।

পিটালি করিয়া কন্যা পরথমে আঁকিল।

বাপ আর মায়ের চরণ মনে গাঁথা ছিল।।

জোরা টাইল আঁকে কন্যা আর ধান ছড়া।

মাঝে মাঝে আঁকে কন্যা গিরলক্ষ্মীর পারা।।

শিব দুর্গা আঁকে কন্যা কৈলাস ভবন।

পদ্ম পত্রে আঁকে কন্যা লক্ষ্মী-নারায়ণ।।

হরষ রথে আঁকে কন্যা জুয়া-বিষহরি।

ডরই ডাকুনি আঁকে কন্যা সিদ্ধ বিদ্যাধরী।।

বনদেবী আঁকে কন্যা সেওরার বনে।

রক্ষাকালী আঁকে কন্যা রাখিতে ভবনে।।

কার্তিক গণেশ আঁকে কন্যা সহিত বাহনে।

রামসীতা আঁকে কন্যা সহিত লক্ষণে।।

গঙ্গা-গোদা বরী আঁকে হিমালয় পর্বত।

ইন্দ্রাম আঁকে কন্যা পুষ্পকের রথ।।

সমুদ্র সাগর আঁকে চান্দ আর সূরুযে।

ভাঙ্গা মন্দির আঁকে কন্যা জঙ্গলার মাঝে।।

সূইচ রাজার ছবি আঁকে পাত্রমিত্র লইয়া।

নিজেরে না আঁকে কন্যা রাখে ভাড়াইয়া।।

আলিপনা আঁকে কন্যা জ্বলে ঘিরতের বাতি।

ভূমিতে লুটাইয়া কন্যা করিল পন্নতি।।

সমাজ-কল্যাণের বাসনা’র সঙ্গে নন্দন শিল্পের উৎকর্ষ ও এতে লৌকিক সংস্কৃতি’র পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করছে।

নকল রাণীর আল্পনা দেখে পাত্রমিত্রসহ রাজা কাজল রেখার আল্পনা দেখতে উপস্থিত হলো।পাত্রমিত্রসহ রাজা ঠিক করলো যে,এ কোন ভদ্র বংশের কন্যা।এভাবে নানা পরীক্ষা চলতে লাগলো।এদিকে কাজল রেখা শুকপাক্ষীর কাছে কেদে বাপ-ভাইয়ের কথা ও আর সবার কথা জিজ্ঞাসা করে এবং তাঁর দুঃখ কবে ঘুচবে তাও জিজ্ঞাসা করে।শুক পাখি সকল খবর দিয়ে কাজল রেখাকে বললো যে,-

দশ বছর গেছে কন্যা দুই বছর আছে।

দুই বছর গেলে কন্যা সুখ পাইবা পাছে।।

এইভাবে রাতের পর রাত যায়। রূপকথার রচয়িতা বলেন-এদিকে কাজল রেখার রুপগুণে মুগ্ধ হয়ে রাজার বন্ধুর মন থেকে ধর্মাধর্ম জ্ঞান লোপ পেলো।কাজল রেখাকে কি করে পাওয়া যায়,তা চিন্তা করতে গিয়ে রাজার বন্ধু নকল রানীর সঙ্গে যোগ দেয়। নকল রানী দেখে রাজা তাঁর প্রতি বিরুপ। কাজল রেখাকে সরাতে পারলেই ভাগ্য তাঁর আবার ফিরবে।

কাজল রেখা রাত্রে তাঁর ঘরে একলা থাকতো। সঙ্গে একমাত্র ধর্মমতি শুক। নকল রানীর পরামর্শে ঠিক হলো,কাজলরেখার ঘরের দুয়ারে সিন্দুর লেপে রাখতে হবে।সময় মতো,সবার অলক্ষে রাজার বন্ধু লেপাসিন্দুরের উপর দিয়ে যাওয়া-আসা করায় পায়ের দাগ পড়লো। ফলে মনে হতে পারে,কোন পুরুষ রাত্রে কাজল রেখার ঘরে যাতায়াত করেছে।নকল রানীর রাজাকে বুঝিয়ে কাজল রেখার প্রতি কলঙ্কের দোষারোপ করে।রাজা কাজল রেখাকে জিজ্ঞাসা করলে,কাজলরেখা কেঁদে বললো,-

একলা করি,নিশি রাইতে ঘরতে শয়ন।

কোন জনে হইল মোর এমন দুশমন।।

সাক্ষী হইয়ো দেব-ধরম তোমরা সকলে।

সাক্ষী হইয়ো চন্দ্র তাঁরা দেখছ নিশাকালে।।

শুক পক্ষী সাক্ষী মোর আর ঘরের বাতি।

আর কারে সাক্ষী মানব সাক্ষী কাইলের বাতি।।

শুক পাখিকে রাজসভায় আনা হলে পক্ষী সভাসমক্ষে বললো,-

কইব কি না কইব কথা শুন দিয়া মন।

কাইল রাতের যত কথা নাহিক স্মরণ।।

কপালে কইরাছে দোষ পড়িয়াছে দোষে।

কলঙ্কি বলিয়া কন্যায় দেও বনবাসে।।

পক্ষীর এই কথার পর, রাজা তাঁর বন্ধুকে বললেন যে, এই কন্যাকে কন সমুদ্র মধ্যস্থ দ্বীপে নির্বাসন দিয়ে আসতে হবে। এক বড় সমুদ্রে এসে যখন ডিঙ্গা পড়লো,তখন রাজার বন্ধু তাঁর বাপের ধন-সম্পওি ও লোকজনের কথা বলে কন্যাকে তুলতে চাইলো।তারপর বললো যে,সে তাঁকে বিয়ে করবে,এখনও সে অবিবাহিত আছে।সমুদ্র মাঝে ডিঙ্গায় বসে নিজের বিপদের কথা অনুমান করে কাজল বিধাতার কাছে প্রার্থনা করে বললো,-

‘সতী নারী হই যদি সমুদ্রে দেউক চড়া’।

চড়ায় ডিঙ্গা আটকে গেলো।মাঝি-মাল্লারা বললো যে,কন্যা ডাকিনী শিগগির তাঁকে চড়ায় নামিয়ে দেয়া হোক!কাজল রেখাকে চড়ায় নামাতেই ডিঙ্গা চললো।রাজার বন্ধু কাজলরেখাকে সেখানেই নির্বাসন দিয়ে ঘরে ফিরে এলো।

এদিকে সদাগর রত্নেশ্বর তাঁর বাবা ধনেশ্বরের মৃত্যুর পর তরী নিয়ে বাণিজ্য করতে যায়।ঝড় তুফানে রত্নেশ্বর তাঁর তরণী সেই চড়ে ভিড়াতে বাধ্য হলো।ঝড় তুফান পড়ে গেলে ও রাত পোহালে চড়ায় এক পরমা সুন্দরী নারীকে রত্নেশ্বর দেখতে পায়।এ যে তারই বোন, রত্নেশ্বর তা চিনতে পারে না।কাজল রেখাও চার বছর বয়সের ছোট ভাই রত্নেশ্বরকে ভুলে গেছে।

অনেক বলে কয়ে রত্নেশ্বর কাজল রেখাকে ডিঙ্গায় তুলে বাড়ি নিয়ে এলো। বাড়ি ঘর দেখেই কাজল রেখা সব চিনতে পারলো।মা-বাপের তিরোধানে তাঁর চোখে জল আসে।যে ঘরে সে মায়ের কাছে শুয়ে ঘুমাতো,সে ঘরটিও তাঁর চক্ষের জলে ঝাপসা হয়ে আসে।এইভাবে তিন মাস চলে যাবার পর রত্নেশ্বর সাধু এসে কন্যার কাছে বিপদ থেকে রক্ষার সূত্র ধরে তাঁর নিকট বিয়ের প্রস্তাব করে।

কাজল রেখা উওর দেয়-

আমারও যে পরিচয় কুমার,আমি দিতে নারি,

দশ বছর কালে বাপে করলো বনচারী।

শুক পক্ষী আছে এক সূচ রাজার পুরে।

পরিচয় কথা সেই কহিবে তোমারে।

আমার বিয়ার ঘটক সেই পক্ষিরাজ।

রত্নেশ্বর এখন ধনরত্ন ভরা ডিঙ্গা সাজিয়ে সূচ রাজার দেশে লোক পাঠালো।সূচ রাজা দেশে নেই।কাজল রেখার নির্বাসের পর থেকে পাগল হয়ে তরী নিয়ে সে দেশ-বিদেশে ঘুরছে।নকল রাণী রত্নেশ্বরের ধন পেয়ে ধর্মমতি শুককে ডিঙ্গার লোকজনের কাছে বেচে দিলো।লোকজন শুকপক্ষী নিয়ে রত্নেশ্বরের দেশে ফিরে এলো।রত্নেশ্বর তখন ঢোল ডঙ্কা বাজিয়ে ঘোষণা করে দিলো যে,রত্নেশ্বর সমুদ্র থেকে যে জলপরী নিয়ে এসেছে,আজ তাঁর বিয়ে।ঘোষণা শুনে লোকে আশ্চর্য হলো।আরো আবাক হলো একথা শুনে যে,’বনেলা এক শুকপক্ষী’ সভা সমক্ষে কন্যার জন্ম-বৃওান্ত ব্যক্ত করবে।ঘোষণা শুনে ধনী-গরিব,ব্যবসায়ী-সদাগর সব এসে সভাস্থলে একত্রিত হলো।এমন কি,বিবাগী সূচ রাজার তরণীও তখন এসে ঘাটে লেগেছে।ঘোষনা শুনে সূচ রাজাও সভায় উপস্থিত হলেন।

ধর্মমতি শুক তখন পিঞ্জরের উপরে বসে কাজল রেখার পিতৃ পরিচয় দিতে শুরু করেছে-

ধর্মমতি শুক আমি করি নিবেদন।

মন দিয়া পূর্বকথা শুন সভাজন।।

ভাটিয়াল মুল্লুকে এক ছিল সদাগর।

কুটিয়াল আছিল সাধু নাম ধনেশ্বর।।

এক পুত্র এক কন্যা ছিল সাধুর ঘরে।

বনীয়াদ হইল সাধু মা লক্ষ্মীর বরে।

দশ না বছরের কন্যা কাজল রেখা নাম।

দেখিতে সুন্দর কন্যা অতি অনুপাম।।

হীরা-মতি জ্বলে কন্যা যখন নাকি হাসে।

সুজাতি বর্ষার জলে যেমন পদ্মফুল ভাসে।।

চাইর না বছরের পুত্র নাম রত্নেশ্বর।

রত্ন না জিনিয়া তাঁর বিচরণ কলেবর।

ধর্মমতি শুক পক্ষী ধর্মে মোর মন।

গনিয়া দেখলাম কন্যার ভাগ্য বিড়ম্বর।।

মরা পতির মনে তাঁর বিবাহ হইবে।

দুখে দুখে এই কন্যার বার বছর যাইবে।

এই পর্যন্ত বলেই শুকপক্ষী তিনতলা দালানের ছাদে গিয়ে বসলো,তারপর আবার বলতে লাগলো,-

কাজল রেখা কন্যার কথা এইখানে থইয়া।

সূইচ রাজার জন্মকথা শুন মন দিয়া।

চম্পা না নগরে ঘর নামে সাধু হীরাধর

সেও রাজার পুত্র-কন্যা নাই।

এক সন্ন্যাসী-গোসাই এসে ‘আটকুর’ রাজাকে বললো,তোমার এক পুত্র হবে।এই ‘অমৃত ফল’ তোমার রাণীকে খেতে দাও।ফলে খেয়ে দশ মাস পরে রাণীর এক মৃত পুত্র হলো।সন্ন্যাসী তখন রাজাকে বললো,এই মৃত পুত্রের সারা গায়ে সূচ বিধিয়ে দাও।তারপর সন্ন্যাসীরই কথায় রাজা বনের মধ্যে এক মন্দির বানিয়ে তাতে ছেলেকে যত্ন করে রেখে দিয়ে এলো।‘দেবতার বরে’ সূচ বেঁধা মৃত কুমারই চন্দ্র কলার মতো দিন দিন বাড়তে লাগলো।অবশেষে সে যৌবনে পৌছালো।আর দেবের নির্বন্ধে কন্যা কাজল রেখাও একদিন সেই মন্দিরে এসে উপস্থিত হলো।

একে একে কইল পক্ষী যত ইতিকথা।

কাঙ্কন দাসী কন্যারে দিছিল যত ব্যাথা।।

সূইচ রাজার বন্ধুর কথাও সকল বলিল।

কি কারণে সূইচ রাজার মতিভ্রম হইল।

কি কারণে সে কন্যারে দিল বনবাসে।

দুঃখের কথা কইতে পক্ষী চক্ষের জলে ভাসে।।

পাপিষ্ঠ রাজার বন্ধু একাকিনী পাইয়া।

বনে ধরি কন্যারে করতে চাইল বিয়া।

সতী কন্যার কান্দনে সমুদ্রে দিল চড়া।

এই কথা কইয়া পক্ষী শূন্যে দিল উড়া।

উড়িতে উড়িতে পক্ষী সভার আগে কয়।

আজি হইতে কন্যার বার বছর গত হয়।

ভাই হইয়া রত্নেশ্বর বিয়া করতে চায়।

এই কথা কইয়া পক্ষী শূন্যেতে মিলায়।।

আছে কি মইরাছে কন্যা সূচ রাজা না জানে।

আবুড় হইয়া কান্দে রাজা সভার বিদ্যমানে।

লজ্জা পাইয়া রত্নেশ্বর সভা ছাইড়া যায়।

ভগ্নীয় পায়ে পইড়া সাধু ক্ষমা রিয়াইত চায়।

এই ভাবে পরিচয় হয়ে গেলো।ধর্মমতি শুক স্বর্গে চলে গেলো।সূচ রাজা সঙ্গে কাজল রেখার ধূমধামের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলো।

রাজা কাজল রেখাকে নিয়ে দেশে ফিরলে,কাজল রেখাকে গোপন রেখে অন্দর বাড়িতে এক বড় গর্ত খোড়া হলো।রাজা বললো,ভাটির রাজা রত্নেশ্বর তাঁর বাড়ি লুট করতে আসবে।কাকনদাসী তখন কাউকে কিছু না বলে নিজের গয়নাপত্র নিয়ে সবার আগে গর্তে ঢুকলো।রাজার ইঙ্গিতে লোকজন তখন গর্তে মাটি চাপা দিলো।

অপরাধী,বিশেষ করে,কলঙ্কিনী নারীর এমন মাটি চাপার আরো কিছু কাহিনী আমি কিশোরগঞ্জের কেচ্ছা-কথকদের মুখে শুনেছি।

‘কাজল রেখার’ এই রূপকথা আমার মনে হয় ঊনিশ শতকের আগে নয়।মনসুর বয়াতীর ‘দেওয়ানা মদিনাও’ সম্ভবত ঐ সময়েরই রচনা।‘বানিয়াচনঙ্গ’ গ্রামটি সিলেটের অন্তর্গত হলেও কিশোরগঞ্জের পুবদিকের হাওড় ও মেঘনা নদী পার হলেই ‘বানিয়াচঙ্গ’ সামনে আসে বলে দেওয়ানা মদিনা গানটিও যে কিশোরগঞ্জেরই রচনা তাতেও আমার বিশ্বাস দৃঢ় হতে শুরু করেছে।

‘দেওয়ানা মদিনা’ সম্পর্কে ‘মৈমনসিংহ গীতিকার’ ভূমিকায় ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেন মন্তব্য করেছেন যে, কবি যে নিরক্ষর ছিলেন তা তাঁর কাব্যপাঠে স্পষ্ঠ বোঝা যায়।তিনি যে প্রকৃত কবি শক্তির অধিকারী এবং করুণ রস সৃষ্টিতেও সুপটু ছিলেন,তাও ধারণা করা কঠিন হয় না।মদিনার অপূর্ব সংযম,যার ফলে স্বামীর কৃতঘ্নতায়ও তাঁর বিরুদ্ধে একটি কথা সে বলতে পারেনি এই অপূর্ব প্রেম ও চিও সংযম যে কোন উচ্চ লোকের,পাঠক অবধারণ করুন।তিনি পাঠককে সাবধান করে দিয়ে বলেছেন যে, ‘চাষার ভাষায় চাষার লেখা বলে একে অবজ্ঞা করবেন না’।

এখানে বলা আবশ্যক যে, কিশোরগঞ্জের ‘লৌকিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির’ ধারা ঘোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত অতীতের দিকে প্রসারিত ।কবি চন্দ্রাবতী মুঘল যুগেরও আগের এক প্রভাবশালিনী কবি।তাঁর লেখা ‘রামায়ণ কথা’ সে যুগের এক বিশেষ গ্রন্থ।চন্দ্রাবতীর জীবন কাহিনীতে মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির অনেক বৈশিষ্ট্যও বিধৃত রয়েছে।

নিবন্ধের শুরুতে কিশোরগঞ্জের সংস্কৃতি সম্পর্কে দু’টি ধারার উল্লেখ করেছি।একটি ধারা ‘লৌকিক’ অন্যটি ‘নাগরিক’ নাগরিক ধারাটিও কম পুরাতন নয়।মুঘল সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলাদেশ অধিকৃত হওয়ারও প্রায় শতাধিক বছর পূর্বে ষোড়শ শতকে বাংলার স্বাধীন সুলতান নুসরত শাহের সময়ই তিনি ‘মহাভারতের’ প্রথম বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্য উৎসাহ প্রকাশ করেন।সুলতান গিয়াসুদ্দীন মাহমুদের সময় কবি শ্রীধর ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্য রচনা করেন।‘বিদ্যাসুন্দর’ কাহিনীটি বাংলা সাহিত্যে প্রেম কাহিনী হিসেবে কখনো ধর্ম বা দেব-দেবীর নাম বা লীলার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে,কখনও বা সম্পূর্ণ মানবিক প্রেম হিসেবে,দীর্ঘকাল যাবত হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতির কবি দ্বারাই রচিত হয়েছে।

প্রথম মুসলমান কবির লেখা ‘বিদ্যাসুন্দর কাব্য’ শাবিরিদ খানের রচনা। ডক্টর সুকুমার সেন শাবিরিদ (শাহ বারীদ খাঁ) খানের পরিচয় কবির লেখা থেকেই উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন।

পীয়ার মল্লিক সুত বিজ্ঞবর শাস্ত্রযুত।

উজিয়াল মল্লিক প্রধান

তানপুত্র জিঠাকুর তিন সিক সরকার

অনুদ্ধ মল্লিক মুছা খান।

তান সুত গুণাভিদ নানুরাজা ময়াল্লিক

জগত প্রচার যশ খ্যাতি

তান সুত অল্পজ্ঞান হীন শাবিরিদ খান

পদ বন্ধে রচিত ভারতী।

‘বিদ্যাসুন্দর কাব্যের’ বাইরে মানবিক প্রেম-কাহিনীর প্রধান রচয়িতা দৌলত কাজী।মধ্যযুগের এই শ্রেষ্ঠ বাংলা কবির রচনা হিসেবে বিশেষ পরিচিত ‘সতীময়না’ বা লোর চন্দ্রালী।দৌলত কাজী সপ্তদশ শতাব্দীর কবি।লোর চন্দ্রালীর একটি শ্লোক।

চন্দ্রালীর তোমার মিলন মনোরম

বিদ্যা সঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম।

লোর চন্দ্রালী বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড ‘সতী ময়না’ থেকে একটি বারমাসীর কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করা গেলো,-

দেখ ময়নাবতী প্রথম আষাঢ় চৌদিকে সাজ গম্ভীর

বধূজন প্রেম ভাবিতে পন্থিক আইস এ নিজ মন্দির।

যার ঘরে কান্ত সব সোহাগিনী পূর এ মনোরথ কাম,

দুর্লভ বরিষা তামসী রজনী নির্জন সঙ্কেত ঠাম।

দারুণ ডাউকে দাদুরী ময়ূর চাতক নিনাদে ঘন,

তা ধ্ব্নি শুনিতে শ্রাবণ বিরহিনী ছোহ এ মনে মদন।

এই ভাবে মানব মানবী’র প্রেমকে দেব-দেবী লীলার প্রসঙ্গ থেকে মুক্ত করে-

চন্দ্রালীর তোমার মিলন মনোরম

সঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম।

লোর চন্দ্রালী বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ড ‘সতী ময়না’ থেকে একটি বারমাসীর কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত করা গেলো,-

দেখ ময়নাবতী প্রথম আষাঢ় চৌদিকে সাজ গম্ভীর

বধূজন প্রেম ভাবিতে পন্থিক আইন এ নিজ মন্দির।

যার ঘরে কান্ত সব সোহাগিনী পূর এ মনোরথ কাম,

দুর্লভ বরিষা তামসী রজনী নির্জন সঙ্কেত ঠাম।

দারুণ ডাউকে দাদুরী ময়ূর চাতক নিনাদে ঘন

তা ধ্বনি শুনিতে শ্রাবণ বিরহিনী ছোহ এ মনে মদন।

এই ভাবে ‘মানব-মানবী’র প্রেমকে দেব-দেবী লীলার প্রসঙ্গ থেকে মুক্ত করে পরিবেশন করাই মুসলমান কবিদের প্রধান কীর্তি।সপ্তদশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম কবি ‘আলাওল’।তাঁর ‘সঙ্কেতও সুফি রুপক’ সমৃদ্ধ প্রেম কাব্য ‘পদ্মবতী’ সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি কীর্তি।একটি উদ্ধৃত-

‘প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রস

ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হন্তে বশ।

যার হৃদে জানিননেক প্রেমের অঙ্কুর,

মুক্তি পদ পাইল সে সবার ঠাকুর।

অষ্টাদশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে ভারত চন্দ্র রায় গুণাকর তাঁর ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্য রচনা করে ‘নাগরিক ধারার’ বাংলাকে শেষ পরিবর্তনে উজ্জীবিত করে দেয়ার চেষ্টা করে যান।এরপরে পরেই ইংরাজ আমল এসে যায়।

ইংরাজ দেখে, সাম্রাজ্যের মুসলিম ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য ‘মহিশূরে’ হায়দার আলী ও টিপু সুলতান ইংরাজদেরকে উপমহাদেশ থেকে উচ্ছেদ করার ব্রত গ্রহণ করেছে এবং বাংলাদেশও ফকির মজনুশার নেতৃত্বে শুরু হয়ে গেছে ফকির বিদ্রোহ। দিনদিন মুসলমানদের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা ও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইংরাজ জাতি তাঁর স্বভাবসুলভ বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের দ্বারা মহিশূরের মুসলিম শক্তির স্তম্ভস্বরূপ টিপু সুলতানকে পরাজিত ও নিহত করে মুসলিম বাংলার ধূমায়িত আগুন নিভিয়ে দেয়ার জন্য মহিশূর যুদ্ধের পরের বছরই কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে মুসলিম জনতার মুখে তালা দেয়ার উদ্দেশে বাংলা ভাষার সংস্কার শুরু করে দেয়।ফলে তৈরী হতে থাকে জনসাধারণের জন্য দুর্বোধ্য এক বাংলা গদ্য এবং ব্রাহ্মণ লেখকদের দ্বারা বাংলা সাহিত্যে হিন্দুদের দেবী ও অবতারদের গুণকীর্তন শুরু হয়ে যায়।বিদ্যালয়ের শিশু শ্রেণী থেকে পড়ুয়াদের মন-মগজে পৌওলিক ভাবধারা ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা অব্যাহত রাখাই হয়,তাদের দূরদর্শী পরিকল্পনা।সেই সঙ্গে আইন-আদালতের ভাষা ‘ফারসী’ থেকে পরিবর্তিত করে করা হয় বাংলা ও ইংরাজী।ফলে ইংরাজ রাজত্বের শুরু থেকেই মুসলিম অভিজাতদের নির্মূল করার যে সযত্ন প্রয়াস শুরু হয়,-‘ফারসী’ তুলে দেয়ায় মাঝারি আয়ের মুসলমানদেরও চাকরি-বাকরি শেষ হয়ে যায়।ইংরাজ বুজতে পারে যে, নিঃস্ব-নিরক্ষর মুসলমান দ্বারা ইংরাজের বিরুদ্ধে কোন সফল বিদ্রোহ সম্ভব নয়।সেই ইংরাজ এও বুজতে পারে যে,মধ্যযুগীও ধর্মীয় শিক্ষাও প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদেরকে সংকীর্ণ চিও ও আশাহীনই করে রাখবে।সুতরাং সীমিতভাবে হলেও তাদেরকে মাদ্রাসা শিক্ষার গম্ভীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে হবে।কারণ,বাংলা সাহিত্য পৌওলিক ভাবধারায় পূর্ণ বলে বিদ্যালয়গুলোতে ইংরাজিকে বাংলার সঙ্গে মিশিয়েই পরিবেশন করা হতো।

বিদ্রোহপরায়ণ মুসলমান, তাই তখন থেকেই বাংলা সাহিত্য ও ইংরাজী বিদ্যালয়গুলি থেকে তাদের মুখ ফিরিয়ে নিলো।কিশোরগঞ্জে মুসলিম জনসংখা ছিল বেশি এবং মুসলিম অভিজাত পরিবারের সংখ্যাও শতাধিক ছিল।এইসব পরিবারের পূর্ব পুরুষগণ বাদশাহী আমলে ছোট-বড় রাজ কর্মচারী ছিলেন।জায়গীরদার,দেওয়ান,ফৌজদার,কাজী প্রভৃতি প্রধান রাজপদ ছাড়াও বাদশাহী ও নবাবী আমলে মিলকী,মল্লিক,জোয়ারদার,শিকদার প্রভৃতি প্রধান পরিবারের পূর্বপুরুষগণও বাদশাহী আমলের রাজকর্মচারীই ছিলেন।তাদের সামাজিক প্রভাব ও মর্যাদা মুসলিম কৃষক তাতীদের কাছে মোটেই কম ছিল না।‘ওহাবী’ ও ছোটখাট অন্যান্য বহু বিদ্রোহের অসাফল্য তাদের মনে নিজেদের হীনমন্যতা ও নৈ্রাজ্য ছাড়াও ইংরাজদের ও তাদের দালাল বংশ বদদের প্রতি যে বিরূপতা ও ঘৃণা জমিয়ে তুলেছিল তাই কিশোরগঞ্জের দারিদ্র্য কবলিত অভিজাতদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিকট সহজবোধ্য ‘উর্দূর’ প্রতি তাদের বহুদিন আকৃষ্ট করে রেখেছিল।বিশ শতকের প্রথম দু’দশক পর্যন্ত এই প্রবণতা ব্যাপক ছিল।দু’একটি উদাহরণ দিয়ে আলোচনা শেষ করছি।

কিশোরগঞ্জে উর্দূর একটি বড় কেন্দ্র ছিল বৌলাই।অন্যটি ছিল অষ্টগ্রাম।মনে রাখা আবশ্যক যে, মুসলিম অভিজাততন্ত্রের কৃষ্টি সংস্কৃতির ভাষা ইংরাজ আমলের পূর্বেও ছিল ফারসী।কাজেই ফারসী রাষ্ট্রীয় ভাষায় মর্যাদা হারাবার পর বাংলা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে পারতো। কিন্তু ইংরাজের চক্রান্তের ফলেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য হলো পৌওলিকতার বাহন।তাই ফরাসীর জায়গায় সহজে স্বাভাবিকভাবেই এসে গেলো উর্দূ, যে উর্দূ উনিশ শতকের প্রায় শেষাবধি মুসলিম কেন্দ্র দিল্লীর বেষ্টনীতে সগৌরবেই বহাল ছিল।মুসলিম অভিজাততন্ত্রের কাছে ইংরাজ বিদ্ব্বেষ তাই, বাংলা ভাষার পৌওলিকতায়ও সংক্রমিত হয়ে তাকেও মুসলমানদের কাছে বর্জ্য করে তুলেছিল।

সুতরাং, কিশোরগঞ্জের কৃষ্টি-সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, কোন সংকীর্ণতা ও অনুদারতার প্রশ্রয় না দিয়েও আমরা বলতে পারি যে, হিন্দু-মুসলিম চিন্তা ও অনুষ্ঠেয় কর্মের মধ্যে যা কিছু মানবিক মহও্ব ও উৎকর্ষের সমার্থক, তাকেই আমরা কিশোরগঞ্জের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পরিচায়ক বলে গণ্য করবো। এইই মানুষের জন্য শোভন ও সমাজের জন্যও কল্যাণকর।‘লৌকিক’ ও ‘নাগরিক’ কৃষ্টি দ্বারা নিবন্ধে এটাই আমরা দেখাতে চেয়েছি।

সংগ্রহঃ আত্মপরিচয় ঐতিহ্যের আলোকে

মূলঃ মনিরউদ্দীন ইউসুফ

www.moniruddinyusuf.com