‘রাত্রিকালে শরশয্যা বহে চক্ষের পানি।

বালিশ ভিজিয়া ভিজে নেতের বিছানি ’

এই কান্না চন্দ্রাবতীর। মৈমনসিংহ গীতিকার চিরবিরহিনী চন্দ্রাবতীর। লোক সাহিত্যের ইতিহাসে এক অনবদ্য সৃষ্টি গীতিকা সাহিত্য। বাংলায় যাকে গীতিকা বলা হয়, ইংরেজীতে বলা হয় Ballad, স্পেনীয় ভাষায় তাকেই বলে Romance ডেনমার্কের ভাষায় এই গীতিকা হচ্ছে Vise, রুশ ভাষায় Bylima। ইংরেজী Ballad সংক্ষিপ্ত কিন্তু বাংলা গীতিকা দীর্ঘ। অবশ্য এই দীর্ঘ আকার রচনার প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। পরবর্তীকালে তার বাহুল্য অংশ বা অতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় অংশ ত্যাগ করে তা সংক্ষিপ্ত রূপ নিয়েছে। এ পরিবর্তনটি ঘটেছে লোক সাহিত্যের সাধারণ নিয়ম অনুসারেই। গীতিকা বা গাথাগুলো লোক কবি দ্বারা গীত হতো। এতে সুরের বৈচিত্র্য ছিল না। তবু কাহিনীর Action-এর জন্য বিরক্তিবোধ হতো না। গীতিকার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, কাহিনী গাওয়ার আগে বন্দনা করা হতো। যাত্রাপালাতে যেমন প্রস্তাবনা বা গৌরচন্দ্রিকা আছে, গাথায় তেমনি আছে বন্দনা এবং বন্দনাগুলো প্রায়ই সংক্ষিপ্ত।

ড. আশরাফ সিদ্দিকী গাথা সম্পর্কে বলছেন—‘যাত্রাপালাকে যদি বলি রাজা-রাজড়াদের খনিত দীঘি পুষ্কুরিণী, তবে গাথাগুলোকে বলতে হবে নিতান্তই প্রকৃতি সৃষ্ট সরোবর।’ মৈমনসিংহ গীতিকার আলোচনা প্রসঙ্গে ড. ক্ষেত্রগুপ্ত বলেন, ‘রোমান্সের বর্ণাঢ্যতার আশপাশ থেকে সমাজ ও যে মানুষগুলো উঁকি মারে, তা একান্তভাবেই বাংলার নিজস্ব প্রাণ।’ ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে গীতিকা সাহিত্যের জন্ম। মৈমনসিংহ গীতিকার পালাগানগুলো সংগ্রহ করেছিলেন চন্দ্রকুমার দে। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন সেগুলোকে মৈমনসিংহ গীতিকা নামে সংকলিত করে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে তুলে ধরেন। পালাগানের অধিকাংশই পূর্ব ময়মনসিংহের কোন না কোন সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত হয়েছে। উত্তরে সুষঙ্গ দুর্গাপুর ও দক্ষিণে নেত্রকোনা এবং কিশোরগঞ্জের অন্তর্গত পল্লীগ্রামগুলোই বার্ণিত অধিকাংশ ঘটনার উত্সভূমি। সে সময়ের রাষ্ট্রীয় অবস্থা বিচারে দেখা যায়, খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে পূর্ব ময়মনসিংহ গুপ্ত সম্রাটদের অধীন ছিল। তারপর এ প্রদেশ গুপ্ত শাসন থেকে আলাদা হয়ে প্রাগজ্যোতিষপুরের অন্তর্গত হয়। কামরূপের শাসনে এক সময় এই দেশ হিন্দু ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।

প্রাগজ্যোতিষপুরের অবনতির পরে পূর্ব মৈয়মনসিংহে কতগুলো ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। রাজবংশীয় কোচ, হাজং প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা এসব রাজ্য শাসন করতেন। ১২৮০ খ্রিষ্টাব্দে সোমেশ্বর সিংহ নামে এক ব্রাহ্মণ যোদ্ধা কোচ রাজবংশীয় বৈশ্যগারো নামের রাজার অধিকৃত সুষঙ্গ দুর্গাপুর কেড়ে নেয়। ১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দে শেরপুরে গড় জরিপার রাজা দীলিপ সামন্তকে হত্যা করে ফিরোজ শাহের সেনাপতি মজলিশ হুমায়ূন গড় অধিকার করেন। সম্ভবত ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে ঈশা খাঁ মসনদে আলা জঙ্গলবাড়ির লক্ষণ হাজড়াকে পরাজিত করে সেখানে দেওয়ান বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে কালিয়াজুড়ি, মদনপুর, বোকাইনগর প্রভৃতি স্থানে খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত অন্য রাজবংশীয় ছোট ছোট রাজারা রাজত্ব করছিলেন। এই রাজ্যগুলো শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের অধিকারে আসে অথবা করদ রাজ্যে পরিণত হয়ে মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে কিছুটা আত্মরক্ষা করে। প্রাগজ্যোতিষপুরের প্রভাব এবং সুলতান বিজয়—এই দুয়ের মাঝামাঝি দুই তিনশ’ বছর অপর এক রাষ্ট্রীয় মহাশক্তি (সেনবংশ) পূর্ব ময়মনসিংহকে গ্রাস করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেন বংশীয় রাজারা পশ্চিম ময়মনসিংহ অধিকার করলেও নদীমাতৃক বর্ষায় দুর্গম অরণ্যবহুল পূর্ব প্রদেশ কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারেনি।

প্রাগজ্যোতিষপুরের অবনতির পরে পূর্ব মৈয়মনসিংহে কতগুলো ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠে। রাজবংশীয় কোচ, হাজং প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা এসব রাজ্য শাসন করতেন। ১২৮০ খ্রিষ্টাব্দে সোমেশ্বর সিংহ নামে এক ব্রাহ্মণ যোদ্ধা কোচ রাজবংশীয় বৈশ্যগারো নামের রাজার অধিকৃত সুষঙ্গ দুর্গাপুর কেড়ে নেয়। ১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দে শেরপুরে গড় জরিপার রাজা দীলিপ সামন্তকে হত্যা করে ফিরোজ শাহের সেনাপতি মজলিশ হুমায়ূন গড় অধিকার করেন। সম্ভবত ১৫৮০ খ্রিষ্টাব্দে ঈশা খাঁ মসনদে আলা জঙ্গলবাড়ির লক্ষণ হাজড়াকে পরাজিত করে সেখানে দেওয়ান বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এভাবে কালিয়াজুড়ি, মদনপুর, বোকাইনগর প্রভৃতি স্থানে খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত অন্য রাজবংশীয় ছোট ছোট রাজারা রাজত্ব করছিলেন। এই রাজ্যগুলো শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের অধিকারে আসে অথবা করদ রাজ্যে পরিণত হয়ে মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে কিছুটা আত্মরক্ষা করে। প্রাগজ্যোতিষপুরের প্রভাব এবং সুলতান বিজয়—এই দুয়ের মাঝামাঝি দুই তিনশ’ বছর অপর এক রাষ্ট্রীয় মহাশক্তি (সেনবংশ) পূর্ব ময়মনসিংহকে গ্রাস করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেন বংশীয় রাজারা পশ্চিম ময়মনসিংহ অধিকার করলেও নদীমাতৃক বর্ষায় দুর্গম অরণ্যবহুল পূর্ব প্রদেশ কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারেনি।

সুতরাং পূর্ব ময়মনসিংহ চিরকালই সেন বংশ প্রতিষ্ঠিত নবব্রাহ্মণ ধর্ম ও কৌলীণ্য থেকে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে আসছিল। প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হলেও রাজবংশীয় নৃপতিরা সেই দেশে প্রচলিত প্রাচীন হিন্দুধর্মের আদর্শ ভুলেনি। কামরূপ শেষকালে তান্ত্রিকতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। কিন্তু তখন পূর্ব ময়মনসিংহ সে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। তন্ত্রাধিকারের আগে কামরূপে যে হিন্দু ধর্মের আদর্শ ছিল পূর্ব ময়মনসিংহ তাই গ্রহণ করেছিল। সে ধর্ম উদার। তাতে বৌদ্ধ কর্মবাদ এবং হিন্দু নিষ্ঠার অপূর্ব মিশ্রণ ছিল। এ ধর্মে বল্লাল সেন প্রবর্তিত গৌরীদান, আচার-বিচারের চুলচেরা হিসাব, ছোঁয়াচে রোগ ও ভক্তিবাদের আতিশয্য ছিল না। সম্ভবত তখনও জাতিভেদ এরকম কঠিন হয়ে উঠেনি। সেখানে অনুলোম ও প্রতিলোম বিয়ে প্রচলিত ছিল। সে সমাজে প্রেমে ব্যর্থ হয়ে নারীকে আজীবন কুমারী হয়ে থাকতে দেখা যায়। যেমন চন্দ্রাবতী। গীতিকা সাহিত্য মানেই প্রেম-বিরহ, দুঃখ-জ্বালা। ইংরেজী Ballad-এ প্রেমের সাথে থাকে অস্বাভাবিক কামনা, প্রতিহিংসা। অবিবাহিতা নারী তার নবজাত সন্তানকে হত্যা করে, প্রতিহিংসায় প্রেমিক হত্যা করে প্রেমিকার আরেক প্রেমিককে, গর্ভবতী প্রেমিকাকে হত্যা করে প্রেমিক অথবা একজন নারীকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় দু’ভায়ের মধ্যে। কিন্তু বাংলা গীতিকা এর ব্যতিক্রম। এ ধরনের অস্বাভাবিক অবাঞ্ছিত ঘটনা কোথাও দেখা যায় না।

ড. মাজহারুল ইসলাম বলেন—

অস্বাভাবিক ঘটনার পরিণতিতে যে কি ট্রাজেডি হতে পারে, অধিকাংশ ইংরেজী Ballad-এর মূল লক্ষ্য সেদিকে। কিন্তু বাংলা গীতিকায় তেমন ট্রাজেডি সৃষ্টি মূল লক্ষ্য না, যদিও ব্যর্থ ও অভিশপ্ত প্রেমই গীতিকার প্রধান উপজীব্য বিষয়। চন্দ্রাবতীতে আমরা এমনি ব্যর্থ প্রেমকেই দেখি।

চন্দ্রাবতী পালাটির কাহিনী সংক্ষেপে এরকম— চন্দ্রাবতী আর জয়ানন্দ নামে দুটি বালক-বালিকা প্রতিদিন পুকুর পাড়ে ফুল তুলতে যায়— চাইরকোণা পুষ্কুনির পারে চম্পা নাগেশ্বর। ডাল ভাঙ্গ, পুষ্প তোল, কে তুমি নাগর আমার বাড়ি তোমার বাড়ি ঐ না নদীর পার। কি কারণে তোল কন্যা মালতীর হার এক সময় দুটি অপরিণত মনে প্রেমের ছাপ পড়ে। ফুলের পাপড়িতে চিঠি লিখে জয়ানন্দ। দিন যায় বংশীদাস মেয়ের বিয়ের কথা ভাবেন। একদিন ঘটকও আসে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। পাত্র সুন্দ্যা গ্রামের চক্রবর্তী বংশের ছেলে সেই জয়ানন্দ। সুপাত্র দেখে রাজী হয় বংশীদাস।

বসন্তের এক শুভদিনে বিয়ের লগ্ন স্থির হয়— দক্ষিণের হাওয়া বয়, কোকিল করে রা। আমের বউলে বইস্যা গুঞ্জে ভ্রমরা নির্দিষ্ট দিনে বিয়ের প্রাথমিক আচার-অনুষ্ঠান শেষ হয়। বাকি থাকে শুধু বরের সাথে সাতপাক। কিন্তু সময় পার হয়ে যায়, বর আসে না। বর জয়ানন্দ এদিকে প্রেমে পড়েছিল এক মুসলমান মেয়ের। সুন্দ্যা নদীতে রোজ পানি নিতে আসতো সেই মেয়ে। মুগ্ধ জয়ানন্দ তাকে চিঠি লিখে রেখে যায় হিজল গাছের মূলে। শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয় তাদের। এ দুঃসংবাদ আসে চন্দ্রার বাড়িতে। বাদ্য-বাজনা থেমে যায়। পাথর হয়ে যায় চন্দ্রাবতী। না কান্দে না হাসে চন্দ্রা নাহি বলে বাণী। আছিল সুন্দরী কন্যা হইল পাষাণী আবার নতুন করে বিয়ের প্রস্তাব আসে। কিন্তু রাজী হয় না চন্দ্রাবতী। শিবপূজা করে বাকী জীবন কাটিয়ে দেবে বলে জানায় পিতা বংশীদাসকে। বংশীদাস মনে কষ্ট পেলেও অনুমতি দেয় মেয়েকে এবং সেই সাথে রামায়ণ রচনা করতেও বলে।

এরই মধ্যে একদিন চিঠি আসে জয়ানন্দের— অমৃত ভাবিয়া আমি খাইয়াছি গরল। কণ্ঠেতে লাগিয়া রইছে কাল হলাহল চোখের জলে চন্দ্রাবতীর পা ভিজাতে চায় হতভাগা প্রেমিক। একবার শুনিব তোমার মধুরস বাণী। নয়ন জলে ভিজাইব রাঙা পা দুইখানি পাষাণ মন গলে যায় চন্দ্রাবতীর। জয়ানন্দকে দেখা দিতে চায় সে। কিন্তু বংশীদাস মেয়েকে বাধা দেয়। যার কারণে সে বেঁচে থেকেও মৃত, সেই নিষ্ঠুর প্রেমিককে দেখা দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। প্রত্যাখ্যানের চিঠি পেয়ে ছুটে আসে জয়ানন্দ। মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকে—‘দ্বার খোল চন্দ্রাবতী দেখা দেও আমারে।’ দুয়ার খোলে না চন্দ্রাবতী। হতাশ জয়ানন্দ মালতী ফুলের রস দিয়ে দরজায় লিখে রেখে যায়—

শৈশব কালের সংগী তুমি যৈবন কালের সাথী। অপরাধ ক্ষমা কর তুমি চন্দ্রাবতী পাপিষ্ঠ জানিয়া মোরে না হইলা সম্মত। বিদায় মাগি চন্দ্রাবতী জনমের মত শেষ পর্যন্ত জলে ডুবে আত্মহত্যা করে জয়ানন্দ। এদিকে স্নান তর্পণ করতে জলের ঘাটে যায় চন্দ্রা। সেখানে দেখে জলের উপর ভাসছে জয়ের মৃতদেহ— আঁখিতে পলক নাহি মুখে নাই সে বাণী। পারেতে খাড়াইয়া দেখে উমেদা কামিনী চন্দ্রাবতীর মূল কাহিনী এ পর্যন্ত। কোন সাহিত্যকে জানতে হলে শুধু কাহিনী জানাই যথেষ্ট নয়। আমাদের জানতে হবে তার ভৌগোলিক অবস্থান, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, জীবনোপকরণ ও জীবনাচরণ। বুঝতে হবে সেই সাহিত্যের নীতিবোধ ও নৈতিকতা, পাত্র-পাত্রীর চরিত্র এবং তার আঙ্গিকগত দিক। যেমন শব্দ, ছন্দ, রস, অলংকার ইত্যাদি। কাহিনীকে শক্তিশালী এবং বেগবান করে যে প্রকৃতি, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকৃতি যে কেবল নায়ক-নায়িকার মনে ছাপ ফেলে তাই নয়, ভৌগোলিক অবস্থান বিচারেও এটি সহায়ক। আঙ্গিকের দিক থেকে প্রকৃতিকে অনেক সময় প্রতীক হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। গীতিকার সমাজকে বলা হয় উদার হিন্দু ধর্মের সমাজ।

কিন্তু এই উদারতা কেবল হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তা না হলে মুসলমান মেয়ের সাথে জয়ানন্দের বিয়েকে প্রতিবেশীরা প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে মেনে নিতে পারতো। কিন্তু সেটা না করে নাক সিটকিয়ে তারা বলে—

‘যবনী করিয়া বিয়া জাতি কৈল মার’। অনুতপ্ত হলো জয়ানন্দও—তুলসী ছাড়িয়া আমি পূজিলাম শেওড়া।’

পাড়াপরশীর কাছে যবনী আর জয়ানন্দের কাছে শেওড়া হলো মুসলমান মেয়েটি। মৈমনসিংহ গীতিকার উপজীব্য প্রেম এখানে জাতিভেদের কাছে ম্লান হয়ে গেছে। দীনেশ সেন শাস্ত্র অনুশাসন প্রসঙ্গে বলছেন—

‘পূর্ব মৈমনসিংহের সাহিত্য বঙ্গদেশের অপরাপর স্থানের সাহিত্যের মত নহে। এখানে শাস্ত্রের অনুশাসন বাঙ্গালীর ঘরগুলোকে এতোটা আঁটাআঁটি করিয়া বাঁধে নাই।’

সেনের এ কথাটি চন্দ্রাবতী সম্পর্কে সঠিক নয়। হিন্দু শাস্ত্রে আছে—‘পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাহি পরমং তপঃ। চন্দ্রাবতী এই শাস্ত্রকে শিরোধার্য করে জয়ানন্দের চিঠির উত্তর দিচ্ছে— ঘরে আছে মোর বাপ আমি কিবা জানি। আমি কেমনে দেই উত্তর অবলা কামিনী পালা গানের ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক সময় উদ্ভট আজগুবি কাহিনী নিয়ে পালা গড়ে উঠতো। যেমন ‘কাজল রেখা’। কিন্তু অধিকাংশ পালাই ছিল সত্য ঘটনামূলক। চন্দ্রাবতীর ঘটনাও সত্য এবং এজন্যই এখানে অতিশয়োক্তিও কম। চন্দ্রাবতীর সময়কাল ১৫৫০-১৬০০ থ্রিষ্টাব্দ। জয়ানন্দর আত্মহত্যার পরেও বেঁচে ছিলেন চন্দ্রাবতী এবং সাহিত্য চর্চা করেছিলেন। ইতিহাস বলে হূদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় বংশীদাস কন্যা চন্দ্রাবতী। চন্দ্রাবতী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি হলো, তার কবিসত্তার পরিচয়। বলা হয়, বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী। কিন্তু এটা সঠিক নয়। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি খনা, দ্বিতীয় কবি রামী বা রজকিনী, তৃতীয় মাধবী এবং চতুর্থ কবি চন্দ্রাবতী। প্রথম মহিলা কবি হিসাবে চন্দ্রাবতীর যে সম্মান, তা বাংলাদেশে। পুরো বাংলা সাহিত্যে তার অবস্থান চতুর্থ।

আমরা তার হাতে পেয়েছি রামায়ণ, মনসার ভাসানের কিছু অংশ পদ্মপুরাণ, মলুয়া এবং দস্যু কেনারামের পালা। মনসার ভাসানের কিছু অংশ কবি চন্দ্রাবতীর বাবা দ্বিজবংশীদাস রচনা করেন এবং কিছু অংশ রচনা করে চন্দ্রাবতী। দ্বিজবংশী এই ভাসান গেয়েই জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি তার মেয়েকে সংস্কৃত ভাষা শিখিয়েছিলেন পরম যত্নে। কিন্তু কবি চন্দ্রা তার রচনার কোথাও সংস্কৃত সন্ধি-সমাস ব্যবহার করেননি। এমনকি রামায়ণেও তিনি সংস্কৃতকে এড়িয়ে গেছেন। তার রামায়ণের ভাষা পালা গানের ভাষা। পালাটির পরিবেশনা, পাঠভেদ বিশেষ করে প্রত্যেক লাইনের ‘গো’ শব্দের ব্যবহার লোক সাহিত্যেরই বৈশিষ্ট্য— সাগরের পারে আছে গো কনক ভুবন। তাহাতে রাজত্বি করে গো লংকার রাবণ বাল্মিকীর রামায়ণ নয়, তিব্বত, মালয়, কাশ্মির এবং জাভা অঞ্চলে যে রামায়ণ কাহিনী প্রচলিত ছিল, দ্বিজবংশী তাই শিখিয়েছিলেন মেয়েকে। বলা যায়, লোক সমাজে প্রচলিত রামায়ণ কাহিনীই চন্দ্রাবতীর রামায়ণে আমরা পাই। দশরথ জাতকে পাওয়া যায়, সীতা রামের সহোদরা অর্থাত্ রাম সীতা ভাই-বোন। প্রাচীনকালে ব্যাবিলন, ইজিপ্ট এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানে সহোদর ভাই- বোনের বিয়ে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দুরা যখন রামকে অবতার হিসাবে গ্রহণ করে তখন সীতাকে নিয়ে পড়ে বিপাকে।

আমরা তার হাতে পেয়েছি রামায়ণ, মনসার ভাসানের কিছু অংশ পদ্মপুরাণ, মলুয়া এবং দস্যু কেনারামের পালা। মনসার ভাসানের কিছু অংশ কবি চন্দ্রাবতীর বাবা দ্বিজবংশীদাস রচনা করেন এবং কিছু অংশ রচনা করে চন্দ্রাবতী। দ্বিজবংশী এই ভাসান গেয়েই জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি তার মেয়েকে সংস্কৃত ভাষা শিখিয়েছিলেন পরম যত্নে। কিন্তু কবি চন্দ্রা তার রচনার কোথাও সংস্কৃত সন্ধি-সমাস ব্যবহার করেননি। এমনকি রামায়ণেও তিনি সংস্কৃতকে এড়িয়ে গেছেন। তার রামায়ণের ভাষা পালা গানের ভাষা। পালাটির পরিবেশনা, পাঠভেদ বিশেষ করে প্রত্যেক লাইনের ‘গো’ শব্দের ব্যবহার লোক সাহিত্যেরই বৈশিষ্ট্য— সাগরের পারে আছে গো কনক ভুবন। তাহাতে রাজত্বি করে গো লংকার রাবণ বাল্মিকীর রামায়ণ নয়, তিব্বত, মালয়, কাশ্মির এবং জাভা অঞ্চলে যে রামায়ণ কাহিনী প্রচলিত ছিল, দ্বিজবংশী তাই শিখিয়েছিলেন মেয়েকে। বলা যায়, লোক সমাজে প্রচলিত রামায়ণ কাহিনীই চন্দ্রাবতীর রামায়ণে আমরা পাই। দশরথ জাতকে পাওয়া যায়, সীতা রামের সহোদরা অর্থাত্ রাম সীতা ভাই-বোন। প্রাচীনকালে ব্যাবিলন, ইজিপ্ট এবং ভারতবর্ষের নানা স্থানে সহোদর ভাই- বোনের বিয়ে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দুরা যখন রামকে অবতার হিসাবে গ্রহণ করে তখন সীতাকে নিয়ে পড়ে বিপাকে।

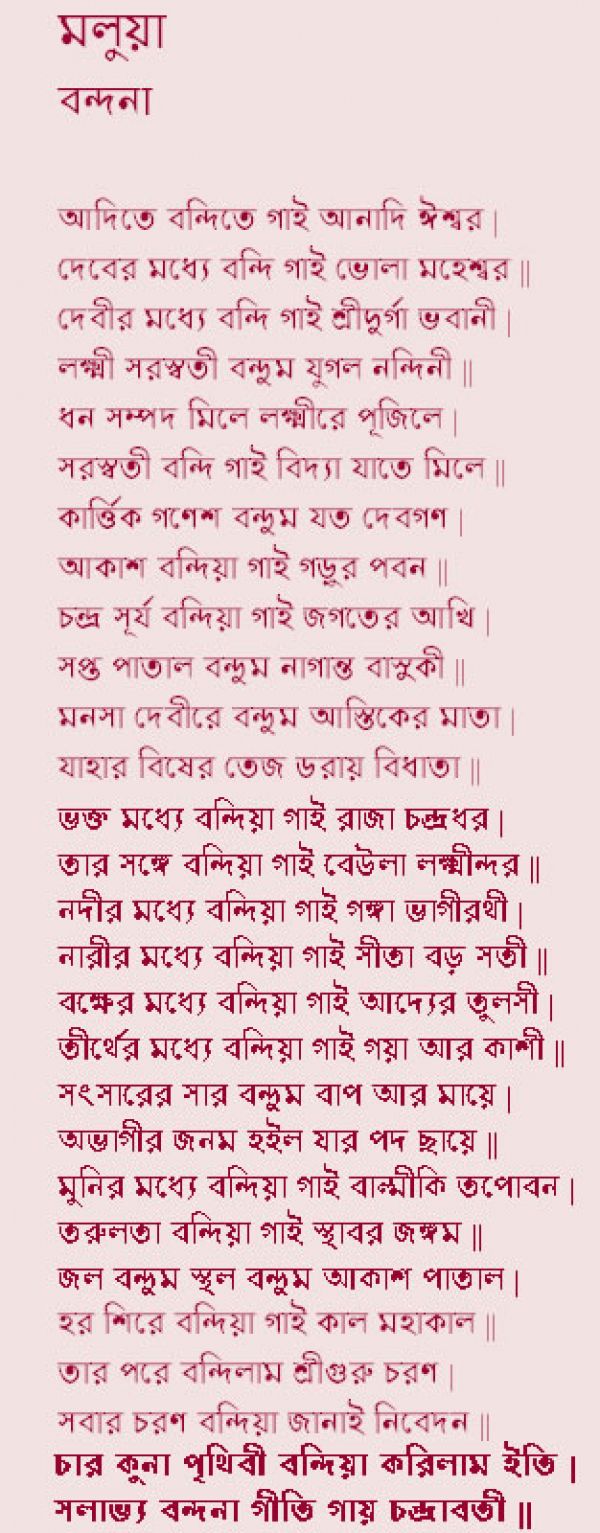

বাল্মিকী পরবর্তী লেখকেরা সীতার জন্ম নিয়ে নানারকম আজগুবি গল্পের সৃষ্টি করে এবং সীতাকে সযত্নে রামের বোন হওয়া থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। চন্দ্রাবতীর রচনায় সমাজে প্রচলিত রামায়ণ কাহিনীই দেখা যায়। পিতা দ্বিজবংশীদাসের সাথে যে মনসার ভাসান—পদ্মপুরাণের অংশ বিশেষ লিখেছিলেন, তাও ছিল লোককাহিনী। মলুয়া পালা কবি চন্দ্রাবতীর একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। কিশোরগঞ্জ থেকে ২২ মাইল উত্তর-পূর্বে ভাদৈর নদীর তীরে আরালিয়া গ্রামে ছিল মলুয়ার বাড়ি। মলুয়ার স্বামী চাঁদ বিনোদের বাড়ি ছিল আরালিয়া থেকে ৪-৫ মাইল দূরে সুত্যা বিলের পাড়ে। চন্দ্রাবতীর চাঁদ বিনোদের গাঁয়ের নাম উল্লেখ করেননি। চাঁদ বিনোদ এবং মলুয়ার প্রেম বিয়ে, বিয়ের পরে দুষমন কাজীর চক্রান্তে জাহাঙ্গীরপুর দেওয়ান বাড়িতে মলুয়ার কয়েক মাস অবস্থান এবং সবশেষে মলুয়ার আত্মহত্যা—কবি চন্দ্রাবতী এ ঘটনাগুলোকে কেন্দ্র করেই লিখেছেন মলুয়া। পালার নিয়ম অনুসারে যথারীতি বন্দনা গেয়েছেন শুরুতে এবং তারপরে লিখেছেন মূল কাহিনী। প্রেমের গভীরতা আমরা দেখি চাঁদ বিনোদের কথায়— উইড়া যাওরে বনের কুড়া, কইও মায়ের আগে।

তোমার না চান্দ বিনোদে খাইছে জঙ্গলার বাঘে অন্ত্যমিলের পাশাপাশি উপমা, প্রবাদের চমত্কার ব্যবহার আমরা দেখি ময়মনসিংহের উপভাষায় লিখা পালাটি। প্রকৃতিকে অনুষঙ্গ করে লিখা এ পালার কাহিনী আরও জীবন্ত হয়ে উঠে যখন চন্দ্রবতী বলেন—

পুবেতে গর্জিল দেয়া ছুটলো বিষম বাও। কইবা গেল সুন্দর কইন্যা মন পবনের নাও

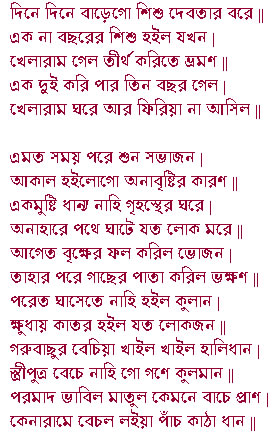

দস্যু কেনারামের কাহিনী কবি চন্দ্রা শুনেছিলেন বাবা দ্বিজবংশীদাসের কাছ থেকে। কিশোরগঞ্জ থেকে ৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকের বাকুলিয়া গ্রামে ছিল কেনারামের বাড়ি। শৈশবে মা মারা গেলে বাবা খেলারাম তাকে মামার বাড়িতে রেখে তীর্থে চলে যায় এবং বাকি জীবনে আর ফিরে আসে না। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে মামা পাঁচ কাঠা ধানের বদলে এক দস্যু সর্দারের কাছে কেনারামকে বিক্রি করে দেয়। পাঁচ বছরের কেনারাম ডাকাতদের সাথে থেকে থেকে দুর্ধর্ষ ডাকাত হয়ে উঠে— যার নাম শুনি লোক কাঁপে থরথরি। শিউরি বৃক্ষের পাতা পড়ে ঝরঝরি একদিন ভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে যায় তার দ্বিজবংশীর সাথে।

প্রথমে মারতে চাইলেও পরে দ্বিজবংশীর নাম শুনে অভিভূত হয়ে পড়ে— পাষাণ গলিয়া মেঘ বর্ষে যার গানে। সেই দ্বিজবংশী তুমি খাগরের বনে দ্বিজবংশীর কাছে মনসার ভাসান শুনে কেঁদে বুক ভাসায় কেনারাম। হাতের খাণ্ডা ফেলে দিয়ে দ্বিজবংশীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সে। কবি চন্দ্রাবতী এই কেনারামকে নিয়েই লিখেছেন দস্যু কেনারামের পালা। চন্দ্রাবতী বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি না হলেও বাংলাদেশের প্রথম মহিলা কবি ছিলেন এটি সত্য, কিন্তু জীবনে প্রেম-বিরহ না এলে কবি চন্দ্রা কখনই লোক কাহিনীর নায়িকা হতে পারতো না। চন্দ্রাবতী পালায় যে কটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র পাওয়া যায়, তার মধ্যে চারটি চরিত্র উজ্জ্বল—বংশীদাস, জয়ানন্দ, জয়ানন্দের স্ত্রী এবং চন্দ্রাবতী স্বয়ং। বংশীদাস রামায়ণের ভক্ত এবং একজন ভাসান গায়ক। ধর্মের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত দ্বিজবংশী অনুতপ্ত জয়ানন্দকে ক্ষমা করতে পারেননি। তার কাছে জয়ানন্দের প্রেম তুচ্ছ হয়ে গেছে। প্রেমিক জয়ানন্দর সাথে দেখা করতে চাইলে দৃঢ়কণ্ঠে মেয়ের আবদার প্রত্যাখ্যান করেছে। মেয়েকে বলেছে, জয়কে ভুলে শিবপূজা আর রামায়ণ রচনা নিয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে। জয়ানন্দের মুসলমান স্ত্রী সুন্দরী।

তার রূপে মুগ্ধ হয়েই জয়ানন্দ তাকে বিয়ে করেছে। কিন্তু তার রূপে মুগ্ধতা থাকলেও গুণে মুগ্ধতা ছিল না। জয়ানন্দকে শেষ পর্যন্ত সে ধরে রাখতে পারেনি। তবে স্বীকার কারতেই হবে যে, জয়-চন্দ্রার প্রেমের মোড় ঘুরে গেছে মেয়েটির কারণেই। কিন্তু চন্দ্রা জয়ের প্রেম ব্যর্থ হলো যে মেয়েটির কারণে, তার নাম জানা যায় না। কিশোরগঞ্জের শিল্পী-বিজন কান্তি দাস নৃত্যনাট্যের প্রয়োজনে তার নাম দিয়েছিলেন কমলা। সাহিত্য সমালোচক নবনীতা সেনের মতে, মেয়েটির নাম ছিল আসমানী। কিন্তু আসমানী নামের সপক্ষে কোন জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ড. আশরাফ সিদ্দিকীও জয়ানন্দর মুসলমান স্ত্রীর নামের ব্যাপারে নীরব। এমনকি মেয়েটির বাড়ির ভৌগোলিক অবস্থানও আজ আলো-আঁধারিতে ভরা। তার বাবা মায়ের নামও অজ্ঞাত। জয়ানন্দকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে চন্দ্রাবতীর প্রেম। কিন্তু প্রথম প্রেমের সম্মান রক্ষা করতে পারেনি জয়ানন্দ।

কাজী নজরুলের গানের মতই মিলনের ক্ষণে ঝরে গেছে সেই প্রেম—প্রথম প্রেমের মুকুল/ ঝরে গেল হায় মনে/ মিলনেরও ক্ষণে… । জয়ানন্দের প্রেমে স্থিরতা নেই/ তার রূপজ মোহ চন্দ্রাবতী থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ভীরু কাপুরুষের মতো চন্দ্রাবতীর পায়ে নিজেকে সঁপে দিতে চেয়েছে। এক পর্যায়ে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যার মতো জঘন্য পথ সে বেছে নিয়েছে। চন্দ্রাবতী পালার কেন্দ্রীয় চরিত্র চন্দ্রাবতী। বাল্য প্রণয়ে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে সে। তার ভীরু মনের কলি ফুঠিয়েছে জয়ানন্দ। অথচ সেই জয়ানন্দই তার প্রেমকে অস্বীকার করে দূরে সরে গেছে। সাত পাকে বাঁধার আগেই প্রেমিককে হারিয়েছে চন্দ্রাবতী। তার এই ব্যর্থতাই তাকে কবি বানিয়েছে। কিন্তু প্রেমিকার চির বিরহিন হূদয়কে শান্ত করতে পারেনি।

অনুতপ্ত জয়ানন্দের চিঠি পড়ে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে— পত্র পড়ি চন্দ্রাবতী চক্ষের জলে ভাসে। শিশু কালের স্বপ্নের কথা মনের মধ্যে আসে প্রেমিক জয়ানন্দ মুসলমান হয়ে গেলেও তাকে ঘৃণা করতে পারেনি চন্দ্রা। বাবার আদেশে জয়ানন্দকে প্রত্যাখ্যান করলেও জলের উপর জয়ানন্দের লাশ দেখে হতবাক হয়ে গেছে সে। ‘উমেদা কামিনী’ হয়ে হতভাগ্য প্রেমিকের করুণ পরিণতি দেখেছে/ এখানে বাবার আদেশ, ধর্ম, সামাজিকতা, সবকিছু তার প্রেমের কাছে ম্লান হয়ে গেছে। চন্দ্রাবতী প্রেম বিজয়িনী এক নারী। প্রেমকে প্রেমের ব্যর্থতাকে তিলে তিলে জয় করেছে সে। কোন রকম দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়নি।

অথচ তার মৃত্যু সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, জয়ানন্দর লাশ দেখে হূদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায় চন্দ্রাবতী। কিন্তু তার সাহিত্যচর্চা এবং জীবনকাল (১৫৫০-১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে) থেকে বলা যায়, জয়ানন্দর মৃত্যুর পরও দীর্ঘকাল জীবিত ছিল চন্দ্রা। গীতিকা সাহিত্য দীর্ঘ হওয়ার পেছনে যা কাজ করে তাহলো পাত্র-পাত্রীর রূপের বর্ণনা, পিতার আর্থিক অবস্থা, প্রকৃতির বর্ণনা, খাদ্য সামগ্রীর আলোচনা এবং নানা আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা। গীতিকার একটি বড় বৈশিষ্ট্য যে লোকভাষা, তা আমরা চন্দ্রাবতীতেও পাই— একদিনত না আইল ঘটক ভট্টাচার্যের বাড়ি— অথবা পত্র নাইসে নিয়া কন্যা কোন কাম করে। না, নাই—ইত্যাদি লোকজ শব্দ লোকজ শব্দ অনেক সময় শুধু গানে ধুয়া টানার জন্য অথবা পদ বা বাক্য পূরণ করার জন্য ব্যবহার করা হতো।

নিরক্ষর লোক কবিদের রচিত এ সমস্ত পালাগানে ছন্দ খোঁজা নিরর্থক। স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত বা অক্ষরবৃত্ত কোন ছন্দেই একে বিশ্লেষণ করা যায় না। এর ছন্দ লৌকিক ছন্দ। পর্ব মাত্রার কোন ভাগ নেই এখানে— আছে কেবল অন্ত্যমিল। তবে উপমা প্রতীকের ব্যবহারে লোক কবিরা সার্থক—‘যৌবন আইল দেহে জোয়ারের পানি’। অথবা বলা যায়—‘এমন কেন হইল মন শুকের পিঞ্জিরা’। প্রবাদ এসেছে এভাবে —ধূলায় বসিল ঠাকুর শিরে দিয়ে হাত। বিনা মেঘে হইল যেন শিরে বজ্রাঘাত রসের বিচারে দেখা যায়, ‘চন্দ্রাবতী’তে আদি রসের চেয়ে করুণ রসের প্রাধান্যই বেশী।

এ পালায় আরেকটি বিষয় এসেছে, সেটি হলো ‘আড়াই অক্ষরের চিঠি’। প্রাচীন বাঙ্গলা পুঁথিতে ‘আড়াই অক্ষরের মন্ত্রের কথা পাওয়া যায়। আড়াই মানে সংক্ষিপ্ত। চন্দ্রাবতীতে এরকম চিঠি লিখেছে জয়ানন্দ— পরথমে লিখিল পত্র চন্দ্রার গোচরে। পুষ্পপাতে লেখে পত্র আড়াই অক্ষরে এসব লৌকিক ভাষা এবং লৌকিক সমাজেই মৈমনসিংহ গীতিকাকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছে। ‘চন্দ্রাবতী’ পালার রচয়িতা নয়ান চাঁদ ঘোষ জয়ানন্দ এবং চন্দ্রাবতীর প্রেমের বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু দেননি চন্দ্রাবতীর বিস্তারিত পরিচয়। এই পরিচয় আমরা পাই কবি চন্দ্রার লেখায়। ষোড়শ শতাব্দীর কবি চন্দ্রাবতীর বাড়ি ছিল ফুলেশ্বরী নদীর তীরে। পাতুয়ারী গ্রামে চন্দ্রার বাড়ি ছিল —একথা সরাসরি চন্দ্রার লেখায় আমরা পাই না।

কবি চন্দ্রা চলছে— ধারাস্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহি যায়। বসতি যাদবানন্দ করেন তথায় ভট্টাচার্য ঘরে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী। বাঁশের পাল্লায় তালপাতার ছাউনি … ঘরে নাই ধান চাল, চালে নাই ছানি। আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি ভাসান গাইয়া পিতা বেড়ান নগরে। চাল কড়ি যাহা পান আনি দেন ঘরে এক সময়ের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ গোত্রের দ্বিজবংশীদাস মনসার ভাসান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, চন্দ্রাবতীর বাড়ি বলে কথিত প্রাসাদোপম বাড়িটি তাহলে কার? স্থানীয় লোকদের মতে, এটি নীলকণ্ঠ জমিদারের বাড়ি। যার বংশধরেরা এখন ভারতে।

বলা হয়, চন্দ্রাবতীর বাড়ি বলে কথিত বাড়িটির সামনে যে দু’টি শিবমন্দির তার দু’টিই নির্মাণ করেন বংশীদাস। একটি তার নিজের পূজার জন্য এবং অপরটি কন্যা চন্দ্রাবতীর পূজা এবং সাহিত্য চর্চার জন্য। কিন্তু ইতিহাস এসব তথ্যের সত্যতা প্রমাণ করে না। ইতিহাস বলে—ঈশা খাঁর বংশধরদের হাত থেকে পর্যায়ক্রমে রাজস্বের বিনিময়ে বাড়ির এই জায়গাটি নীলকণ্ঠ জমিদারের হাতে আসে। ‘আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি’ যার নিয়তি, সেই বংশীদাসের এই প্রাসাদোপম বাড়ি হওয়া সম্ভব নয়। আসলে ফুলেশ্বরীর তীরে ঠিক কোন্ জায়গায় চন্দ্রাবতীর বাড়ি ছিল তা জানা যায় না। বর্তমানে বাড়ির অর্ধেক অংশে বাস করে একটি মুসলমান পরিবার এবং বাকি অর্ধেক অংশে বাস করে চন্দ্রাবতীর বংশের দাবীদার মিন্টু চক্রবর্তী। কিন্তু মিন্টুবাবু নিজেও জানেন না তিনি চন্দ্রাবতীর কততম বংশধর এবং কি ধরনের বংশধর। চন্দ্রাবতীর প্রেমিক জয়ানন্দর বাড়ি ছিল পাতুয়ারী গ্রামের কাছেই সুন্দ্যা গ্রামে। বাবা মা ছিল না জয়ানন্দর। মামার কাছেই থাকতো সে। সুন্দ্যা গ্রামে জয়ানন্দের মামার বাড়ি জানা গেলেও তার পৈতৃক গ্রাম কোথায় তা জানা যায় না। এমনকি জয়ের বাবা মায়ের নামও জানা যায় না। জয়ানন্দ এবং চন্দ্রাবতীর প্রেমকে কেন্দ্র করে পালা লিখেছেন যে নয়ান চাঁদ, তার সময়কালের সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে রঘুসূত নামের যে কবি একসাথে ‘কংক ও লীলা’ পালা লিখেছিলেন, তিনি ২৫০ বছর আগে জীবিত ছিলেন। এটি পাওয়া যায় রঘুসূতের বংশলতায়। এদিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, নয়ান চাঁদও নিশ্চয়ই আড়াইশ’ বছর আগে জীবিত ছিলেন এবং চন্দ্রাবতী পালাটি সে সময়েই রচিত। নগরের কলকোলাহলের বাইরে বিলঝিল আর শ্যামল ছায়ার শান্ত পরিবেশে গড়ে উঠা যে জীবন, তাই-ই গীতিকা সাহিত্যের উপজীব্য।

এ প্রসঙ্গে ড. ক্ষেত্রগুপ্ত বলছেন—

“রোমান্সের বর্ণাঢ্যতার আশপাশ থেকে যে সমাজ ও মানুষগুলো উঁকি মারে তা একান্তভাবেই বাংলার নিজস্ব প্রাণ”।

আর বাংলার নিজস্ব প্রাণের প্রকাশ যে গীতিকা, তা শুধু বাংলা সাহিত্যের নয়, বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। পাশ্চাত্য লোক বিজ্ঞানী হিঞ্জ মোডে প্রশংসা করে বলেন—

The Rupkatha’s and Gitikatha’s of Bengal are far greater than tribal-lore for the comparative research and for the reconstruction of the type tales which are at the root of the classical and Indian version and of many Indian tales.

সিস্টার নিবেদিতা দীনেশ সেনকে বলেছিলেন—

“বড় বড় লম্বা শব্দ লাগাইয়া যাহারা মহাকবির নাম কিনিয়াছেন, পল্লীগাথার অমার্জিত ভাষার মধ্যে অনেক সময় তাহাদের অপেক্ষা ঢের গভীর ও প্রকৃত কবিত্ব আছে। তাহাদের মেঠো সুরে রাগিণী না থাকিলেও প্রাণ আছে। আর তাহাদের কুঁড়েঘরে সোনারূপার থাম না থাকলেও আঙ্গিনায় শিউলি ও মল্লিকা আছে”।

বাংলা ভাষা জানা বিদেশী গ্রীয়ার্সন ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ পড়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। প্রশংসা করেছেন লর্ড রোনাল্ডসে সিলভাঁ লেভি, পার্জিটার, জুলে ব্লখ প্রমুখ বিশ্ব বিখ্যাত মনীষীরা। বোন মেডেলইন রোলাঁর মৈমনসিংহ গীতিকার ইংরেজী সংস্করণ থেকে করা ফার্সি অনুবাদ পড়ে বিস্মিত হয়েছিলেন রোমা রোলাঁ। মদিনা, মহুয়া, কংক ও লীলার প্রশংসাতো তিনি করেছিলেনই, চন্দ্রাবতী সম্পর্কে ছিল তার বিশেষ মূল্যায়ন— Chandrabati is a very noble story

– লেখক: নাজমা মমতাজ