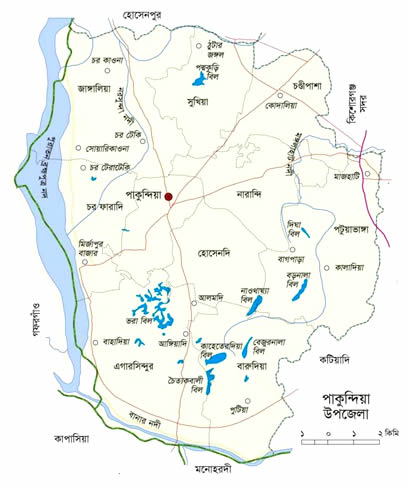

জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলাটির আয়তন ১৮০.৫২বর্গ কি.মি.যার উত্তরে হোসেনপুর এবং কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা, দক্ষিনে কাপাসিয়া ও মনোহরদী উপজেলা; পূর্বে কটিয়াদী উপজেলা আর পশ্চিমে গফরগাঁও উপজেলা। এক নজরে পাকুন্দিয়ার দর্শণীয় স্থান গুলোর বর্নণা। পরবর্তীতে ছবি সংযুক্ত করা হবে।

জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলাটির আয়তন ১৮০.৫২বর্গ কি.মি.যার উত্তরে হোসেনপুর এবং কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলা, দক্ষিনে কাপাসিয়া ও মনোহরদী উপজেলা; পূর্বে কটিয়াদী উপজেলা আর পশ্চিমে গফরগাঁও উপজেলা। এক নজরে পাকুন্দিয়ার দর্শণীয় স্থান গুলোর বর্নণা। পরবর্তীতে ছবি সংযুক্ত করা হবে।

এগারসিন্দুর দুর্গ :

১১টি নদীর মোহনায় ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে উঁচু শক্ত এঁটেল লাল মাটির এলাকা ব্যবসা বাণিজ্য ও বসবাসের স্থান হিসেবে বিবেচিত হয় বিধায় গঞ্জের হাট নামে প্রসিদ্ধ ছিল। গঞ্জের হাট ১১টি নদীর সংগমস্থলে ছিল বিধায় তখনকার জ্ঞানী লোকেরা ১১টি নদীকে সিন্দু নদ আখ্যায়িত করে গঞ্জের হাট থেকে স্থানটির নামকরণ করা হয় এগারসিন্দুর। এটি ইতিহাস সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে গড়ে উঠেছিল। তবে এগারসিন্দুর দুর্গ-কে নির্মাণ করেন তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেহ বলেন রাজা আজাহাবা আবার কারো মতে বেবুদ রাজা এবং কারো মতে রাজা গৌর গ্যেবিন্দ। সুলতানী আমলের পরই এগারসিন্দুর এলাকাটি কোচ হাজংদের অধিকারে চলে যায়। বাংলার বার ভূঁইয়ার প্রধান ঈশা খঁ কোচ হাজং রাজাদের পরাজিত করে এগারসিন্দুর দুর্গটি দখল করেন। এ দুর্গ থেকেই পরবর্তীতে মোঘল সেনাপতি রাজা দুর্জন সিংহ ও পরে রাজা মানসিংহকে পরাজিত করতে সমর্থ হন। তখন থেকেই এগারসিন্দুর দুর্গটি ঈশাখাঁর দুর্গ নামে খ্যাত। উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১১ কিঃ মিঃ দূরে মঠখোলা-মির্জাপুর-পাকুন্দিয়া সড়কের পাশে এটি অবস্থিত।

সাদী মসজিদ :

পাকুন্দিয়া উপজেলার এগারসিন্দুর দুর্গ এলাকায় এ মসজিদটির অবস্থান। এ মসজিদটি সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। পোড়ামাটির অলংকরণে সমৃদ্ধ এ মসজিদটি সম্পূর্ণ ইটের তৈরী। এটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতি মসজিদ। প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ২৭ ফুট। চারপাশে চারটি বুরুজ আছে। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশ দ্বার রয়েছে। প্রবেশ পথগুলোর চারদিকে পোড়ামাটির চিত্র ফলকের কাজ রয়েছে। ভিতরে ৩টি অনিন্দ্য সুন্দর মেহরাব রয়েছে যা টেরাকোটার দ্বারা অলংকৃত। ১০৬২ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে শাহজাহান বাদশা গাজীর রাজত্বকালে শেখ নিরুর পুত্র সাদীর উদ্যোগে এ মসজিদটি নির্মিত হয় বিধায় মসজিদটির নামকরণ করা হয় সাদী মসজিদ। এ মসজিদে একটি শিলা লিপিতে আরবী ও পার্শী ভাষায় যা লিখা আছে তার বঙ্গানুবাদ হলোঃ

“মহান আল্লাহ ব্যতিত আর কোন উপাস্য নাই। মোহাম্মদ আল্লাহর বাণীই জগতে প্রচার করেছেন। যিনি মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও ঈমান রাখেন তিনি একটি করে মসজিদ নির্মাণ করেন। যিনি পৃথিবীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, আল্লাহ তার জন্য বেহেশতে ষাটটি মসজিদ প্রস্তুত রাখেন। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় নীরুর পুত্র সাদীর তত্ত্বাবধানে শাহজাহান বাদশা গাজীর রাজত্বের সময় এই মসজিদ নির্মিত হল। হিজরী অব্দ ১০৬২, রবিউল আওয়াল।”

শাহ মাহমুদের মসজিদ ও বালাখানা :

শাহ মাহমুদের মসজিদ ও বালাখানা :

পাকুন্দিয়া উপজেলার এগারসিন্দুরে অবস্থিত শাহ মাহমুদ মসজিদ ও অপূর্ব সুন্দর বালাখানা মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। ডঃ দানীর মতে ১৬০০ খৃস্টাব্দের দিকে এ মসজিদটি নির্মিত হয়। ১১৪৫ বঙ্গাব্দে ২৩ মাঘ তারিখে মসজিদের ব্যয় নির্বাহের জন্য জঙ্গলবাড়ী হতে দেয়া ওয়াক্ফ জমি এককানি সাড়ে সাত গন্ডা জমির দলিল আছে। বর্গাকৃতির এ মসজিদটির প্রত্যেক বাহু ৩২ ফুট। চার কোণায় ৪টি বুরুজ রয়েছে। একটি বিশাল গম্বুজ আছে। দু’পাশে দুটি সরু মিনার রয়েছে। ভিতরে পশ্চিমের দেয়ালে ৩টি মেহরাব আছে। বালাখানা : শাহ মাহমুদ মসজিদের প্রবেশ দ্বারটি ঠিক দো চালাঘরের আকৃতি যা বালাখানা নামে পরিচিত। ঘরটির আয়তন ২৫ ফুট ১৩ ফুট ৮ ইঞ্চি। এ বালাখানার মাঝখান দিয়ে প্রবেশ করে মূল ইমারতে যেতে হয়। শাহ্ মাহমুদ এ মসজিদ ও বালাখানাটি নির্মাণ করেছিলেন বলে মসজিদটির নামকরণ করা হয় “শাহ্ মাহমুদ মসজিদ”।

সালংকা জামে মসজিদ :

ড়পাকুন্দিয়া উপজেলার নারান্দি ইউনিয়নের সালংকা গ্রামে এ মসজিদটি অবস্থিত। সুরকী জমানো ও বড় বড় পাথরের তৈরী এ মসজিদটি আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল। এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির চূড়ায় ৪টি পিতলের কলসী, দুটি দরজা ও প্রশস্ত বারান্দা রয়েছে। সামনের প্রবেশদ্বারে ফার্সী ভাষায় উৎকীর্ণ একটি সুন্দর শিলালিপি রয়েছে। প্রাচীন বাংলা লিখন পদ্ধতিতে চূড়ায় বড় কলসীর গায়ে হরে কৃষ্ণ ও হরি লেখা ছিল। কেউ বলেন প্রাথমিক অবস্থায় হিন্দু দেবালয় ছিল এবং পরে ইসলাম বিজেতা কেউ এসে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। প্রাচীন সুবৃহৎ এ মসজিদটি ভগ্ন ও জীর্ণ অবস্থায় আজো কালের প্রহর গুণছে। এ মসজিদের গায়ে আরবী ভাষায় লিখিত শিলা লিপিতে যা উৎকীর্ণ আছে তার বঙ্গানুবাদ- “পরম করুণাময় ও কৃপানিধান আল¬াহর নামে আরম্ভ করিতেছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই। মোহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আমার পাঁচজন আছেন, আমি তাদের নামে উলাউঠার (অবাদেবী) গরম নিভাইব। সেই পাঁচজন এই- মোস্তফা, মুরতজা, অবনা, হুমা এবং ফাতেমা ….. (শিলা লিপির শেষ ছত্র দু’টি ফারসীতে লিখিত এবং অস্পষ্ট)।

হর্ষি জামে মসজিদ:

পাকুন্দিয়া উপজেলার সুখিয়া ইউনিয়নের হর্ষি বাজারে এক গম্বুজ বিশিষ্ট এ মসজিদটি অবস্থিত। সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১০৮০ হিজরী ১৬৬৯ খ্রিঃ এটি নির্মিত হয়। ময়মনসিংহ ডিষ্ট্রিক গেজেটিয়ার (১৯৭৮) সহ বিভিন্ন গ্রন্থে উক্ত মসজিদটিকে “মসজিদ পাড়া মসজিদ” নামে পরিচিত করা হলেও আসলে তা হর্ষি জামে মসজিদ। বর্গাকৃতির এ মসজিদটির প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য ২৯ ফুট। ৪ কোণায় অষ্ট কোণাকৃতির বুরুজ আছে। পূর্ব দেয়ালে ৩টি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে ১টি করে প্রবেশ পথ রয়েছে। কেবলা প্রাচীরে ৩টি মেহরাব রয়েছে। প্যারাপেট এর উপরিভাগ মারলন দ্বারা অলংকৃত। অপূর্ব এ মসজিদটিতে মোঘল স্থাপত্য শৈলী চোখে ভেসে উঠে।

নিরগিন শাহ্র মাজার :

নিরগিন শাহ্ আধ্যাত্মিক সাধক ছিলেন। তিনি ঈশা খাঁর রাজত্বকালে একজন বড় সাধক ছিলেন। ধ্যানে বিঘ্নতা এবং লোক পীড়নের ভয়ে তিনি পাগলের বেশে থাকতেন। তিনি এগারসিন্দুরের একটি জঙ্গলে ছোট্ট কুঠিরে বাস করতেন। তিনি প্রায়ই উলংগ হয়ে হাট-বাজারে ঘুরে বেড়াতেন ও বাজার থেকে ফেলে দেয়া পঁচা মাছ, মাংস, নাড়ীভুড়ি ইত্যাদি কুড়িয়ে গভীর জঙ্গলে চলে যেতেন এবং অলৌকিকভাবে পাক করতেন যার খুশবুতে জঙ্গল পরিপূর্ণ হয়ে যেত। বর্তমানে এগারসিন্দুরের পূর্ব প্রান্তে এই সাধকের মাজার রয়েছে। মাজারটির প্রতি হিন্দু-মুসলিম উভয় সমপ্রদায়েরই সমান ভক্তি দেখা যায়।

শাহ্ গরীবুলার মাজার :

জানা যায় যে, শাহ্ গরীবুল্লাহ ছিলেন নিরগিন শাহ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এগারসিন্দুরে শাহ্ গরীবুল্লাহসহ ১১ জন আউলিয়ার জনশ্রুতি রয়েছে। তন্মধ্যে শাহ্ গরীবুল্লাহ প্রসিদ্ধলাভ করেছিলেন। শোনা যায় বহু সংখ্যক উট নিয়ে ব্যবসা করতে এগারসিন্দুর এলাকায় এসে তিনি সংসার বিরাগী হয়ে যান এবং আধ্যাতিক সাধনায় নিমগ্ন হন। এগারসিন্দুর দূর্গ স্তম্ভটির ৩০ হাত উপরে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। উক্ত টিলার উপরে এই সাধকের মাজার বিদ্যমান রয়েছে।

বাহাদিয়া পাঁচ পীরের মাজার :

বাহাদিয়া বাজারের ১০০ গজ উত্তর দিকে মির্জাপুর-মঠখোলা রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব তীরে বিশাল আকৃতির বহু পুরাতন বটবৃক্ষের নীচে পাঁচ পীরের মাজার অবস্থিত। কথিত আছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে এখানে পাঁচ জন আউলিয়া এসেছিলেন এবং তাঁরা শাশ্বত সত্যের বাণী ইসলাম ধর্ম প্রচার করতেন। পাঁচ জন আউলিয়া এখানে একত্রে অবস্থান করে আধ্যাত্মিক সাধনায় মত্ত ছিলেন। পরবর্তীতে এখানকার মাজারের নামকরণ হয় পাঁচ পীরের মাজার।

মলং শাহর মাজার :

পাকুন্দিয়া বাজারের দক্ষিণাংশে পাকুন্দিয়া-মির্জাপুর রোডের পশ্চিম পার্শ্বে মলং শাহ নামে একজন আউলিয়া দরবেশের মাজার অবস্থিত। মধ্যযুগে এ এলাকায় তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। কেউ কেউ বলেন তিনি এগারসিন্দুরে আগত ১১ জন আউলিয়ার অন্যতম একজন ছিলেন। বর্তমান মাজার স্থলে তিনি অবস্থান করতেন। এখানে অবস্থান করে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচার করতেন। কারও কারও মতে তিনি মধ্যযুগে পাকুন্দিয়া এলাকায় এসেছিলেন এবং তার নাম অনুসারেই এলাকার নাম হয়েছে পাকুন্দিয়া। মাঘ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার প্রতি বছর এখানে উরশ বসে।

মঠখোলা কালিমন্দির :

পাকুন্দিয়া উপজেলার এগারসিন্দুর ইউনিয়নে মঠখোলা নামক স্থানে এ মন্দিরটি অবস্থিত। শাস্ত্র ধর্মের বিখ্যাত পাঠ হিসেবে ব্রহ্মপুত্রের তীরে একটি কালি পীঠ তৈরী হয়েছিল। পীঠটি স্থাপনের পর সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে চারিপাড়ার রাজা নবরঙ্গ রায়ের অধঃস্তন ও শাস্ত্র ধর্মে দীক্ষিত জনৈক ভূস্বামী বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরের চূড়াটি বেশ উঁচু। মন্দিরের এক অংশ গৌড়ীয় রীতিতে দোচালা প্যার্টানে তৈরী। এ মন্দিরটি মিশ্র স্থাপত্য শিল্পের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মঠখোলা কালিমন্দিরে প্রতি বছর শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এ মন্দিরের পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদে প্রতি বছর চৈত্র/বৈশাখ মাসে অষ্টমী সন্তান হয়। অষ্টমী সন্তান উপলক্ষ্যে দূর দূরান্ত থেকে পুর্নাথী হিন্দুভক্তগণ এখানে এসে মন্দির দর্শন করেন।

বৈষ্ণব চূড়ামনি শ্রী শ্রী বংশীদাস বাবাজীর আশ্রম, মজিতপুর :

বৈষ্ণব চূড়ামনি শ্রী শ্রী বংশীদাস বাবাজীর প্রকৃত নাম ভৈরব চন্দ্র বর্মন। তাঁর পিতার নাম সুনাতন বর্মন ও মাতার নাম সর্ব সুন্দরী। ভৈরব চন্দ্র বর্মন ছোট বেলা থেকেই উদাসীন ও ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। তিনি বয়ঃকালে নবদ্বীপের বড়ালঘাট আখড়ায় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেন এবং তপস্যায় বসেন। তিনি নবদ্বীপ, গয়া, কাশী, মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণ করেন এবং জপনাম নেন। তিনি শ্রেণী সমপ্রদায়ের ভেদাভেদ ভুলে শ্রী চৈতন্য দেবের সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। নবদ্বীপে তাঁকে বৈষ্ণব চূড়ামনি বংশীদাস বাবাজী উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ১৩৪৪ বাংলা সালে এদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বার্ধক্যে তাঁর অন্তলীলা নিকটবর্তী হলে তাঁকে বর্তমান মজিতপুর আখড়ায় একটি তাবুতে রাখা হয়। বাংলা ১৩৫০ সালের ৭ শ্রাবণ রবিবার দিবাগত রাত্র ৮ ঘটিকায় তার মহাপ্রয়ান ঘটে। নবদ্বীপের ভক্তগণ তাঁর মরদেহ তথায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এ দেশীয় ভক্তবৃন্দ তাঁকে বর্তমান আখড়াস্থলে সমাহিত করেন। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে উপমহাদেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ভক্তকুল মজিতপুর আশ্রমে সমবেত হয় এবং তাঁর স্মরণে হরিণাম, সংকীর্তন করেন। এ উপলক্ষ্যে দূর-দূরান্ত থেকে পুর্নাথী হিন্দুভক্তগণ আশ্রমে আগমন করে থাকেন। শ্রী শ্রী বংশীদাস বাবাজীর স্মরণে মহোৎসব চলাকালে এ অঞ্চলে দেশজ পণ্যের মেলা বসে থাকে।

অধিকারী মঠ :

পাকুন্দিয়া উপজেলার এগারসিন্দুরে বিখ্যাত বেবুদ রাজার দীঘির সামান্য পশ্চিমেই ‘অধিকারী মঠ’ অবস্থিত। উঁচু ভিটা ও দক্ষিণ দুয়ারী এ মন্দিরটির দুদিকে দুটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। বানিয়া গ্রামের বিখ্যাত গোস্বামী পরিবারের পূর্ব পুরুষ জনৈক সাধক কর্তৃক ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এক সময় সম্পূর্ণ মন্দিরটি ছিল টেরাকোটায় সজ্জিত এবং ইটগুলোও ছিল খোদাই করা। বটবৃক্ষে ঘেরা ধ্বংস প্রাপ্ত এ জীর্ণ মঠটি আজ শুধু তার পূর্ব স্মৃতিই বহন করছে।

বেবুদ রাজার দীঘি :

এগারসিন্দুরে বেবুন নামে একজন হাজং রাজা বাস করতেন। একবার প্রচন্ড খরা দেখা দেয়ায় বেবুদ রাজা প্রজাদের হিতার্থে পঞ্চাশ একর জমি বিস্তৃত একটি দীঘি কাটলেন। কিন্তু পানির নাম গন্ধ নেই। এরই মধ্যে রাজা স্বপ্নে দেখেন যে তার রাণী যদি দীঘিতে নামে তবে পানি উঠবে। উক্ত স্বপ্নটি রাজা রাণীকে জানালে প্রজাদের মুখের পানে চেয়ে রাণী দীঘিতে নামতে রাজী হলেন তাতে রাজাও খুশী হলেন এবং পরদিন রাণী এক বাটি কাঁচা দুধ, পান সুপারী ও সিঁদুর নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দীঘিতে নামলেন; সাথে সাথেই দীঘির চারপাশ থেকে স্বচ্ছ জল এসে দীঘি ভরে গেল কিন্তু রাণী আর দীঘি থেকে উঠতে পারলেন না। চোখের পলক রাণীর কেশ গুচ্ছ বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে নিমজ্জিত হয়ে গেল। রাজা রাণীর জন্য পাগল হয়ে গেলেন। দীঘিটি গভীর থাকায় পানি খুবই স্বচ্ছ দেখায়। বেবুদ রাজা দীঘিটি খনন করেন বিধায় তার নামানুসারে এ দীঘিটি বেবুদ রাজার দীঘি নামে পরিচিত। এ দীঘির পানিতে গাছের পাতা কিংবা অন্য কোন কিছু পড়ে থাকলে তা পরদিন সকালে পাড়ে এসে জমা হয়। লোকমুখে শোনা যায় কোন অনুষ্ঠানের জন্য দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে থালা, বাসন ও অন্যান্য তৈজসপত্র চাইলে পরদিন দীঘির পাড়ে পাওয়া যেত। তবে শর্ত ছিল যা যা নেয় হত তা সঠিকভাবে ফেরৎ দিতে হবে। কিন্তু একদিন দেহ এ শর্ত ভঙ্গ করায় এর পর থেকে তৈজসপত্র আর পাওয়া যায় না।

আংটি চোরার বিল :

এগারসিন্দুরে বেবুদ রাজার দিঘীর দক্ষিণ পূর্বাংশে একটি নীচু জলাশয়ই আংটি চোরার বিল নামে পরিচিত। একদিন বেবুদ রাজা তার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পাশের জলাশয়ে নৌকা বিহারে যেয়ে তন্দ্রা অবস্থায় থাকলে তার এক বন্ধু রাজার হাতের আংটিটি কৌশলে চুরি করার সময় আংটিটি বিলের পানিতে পড়ে যায়। এ অবস্থার পর রাজার কাছে ঘটনা খুলে বললে রাজ উন্মাদ হয়ে যায়। কারণ এ আংটিটি ছিল অলৌকিকভাবে তার দীঘিতে ডুবে যাওয়া পত্নী চম্পা রাণী থেকে পাওয়া। তারপর উক্ত বিলের পানি ছাঁকা ছাঁকা করেও আর হারানো আংটি পাওয়া যায় নি। সে ঘটনার পর থেকে এ বিলটির নাম হয় আংটি চোরার বিল।

ভেলুয়া কাহিনী :

এগারসিন্দুরের সিঙ্গুয়া নদীর তীরে ভেলুয়া সুন্দরীর বাড়ী ছিল। তার বাবা ছিলেন অত্যন্ত অহংকারী ও হিংসুটে। হীরাধর সওদাগর ছিল একই গ্রামের বাসিন্দা। ভেলুয়া সুন্দরী আর হীরাধর বাল্যকাল থেকেই একে অপরকে ভালবাসতো। ভেলুয়া সুন্দরী বিয়ের যোগ্য হলে তার বাবা ঘোষণা দেন যে, ‘ছ’ মাসের মধ্যে যে যুবক একটি নৌযান ও বাড়ীর আঙ্গিনায় জোড় দীঘি দিতে পারবে তার কাছেই তার মেয়েকে বিয়ে দিবে। এ কথা শুনে হীরাধর অর্থ সংগ্রহে বাণিজ্যে যায় এবং ‘ছ’ মাস পর হীরাধর বাণিজ্যে যাওয়ায় ঘটে যায় আরেক ঘটনা। জনৈক কাংগোয়া নামক সওদাগর এগারসিন্দুর বাণিজ্য করতে এসে শঙ্খ নদীর ঘাটে ভেলুয়া সুন্দরীকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে ভেলুয়াকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অনেক নির্যাতনের পরও ভেলুয়ার সতীত্ব নষ্ট হয় না। একদিন ভেলুয়া ভালবাসার ছল করে কাংগোয়া সওদারকে নিয়ে নৌকা যোগে নদীতে বেড়াতে বের হয়। ভালবাসার টানে হীরাধর সেখানে হাজির হয় এবং ভেলুয়া সুন্দরীকে কাংগোয়া সওদাগরের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে কিন্তু হীরাধরের পরিবারবর্গ তা মেনে নিতে অস্বীকার করলেও ভেলুয়ার প্রতি হীরাধরের গভীর ভালবাসা ও বিশ্বাস থাকায় পুনরায় তারা দাম্পত্য জীবন শুরু করে।

কোষাকান্দা :

পাকুন্দিয়া উপজেলাধীন একটি গ্রামের নাম কোষাকান্দা। এটি উপজেলা সদর থেকে তিন কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। এর নামকরণ বিষয়ে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শ্রীপুরের রাজা কেদার রায় ও চাঁদ রায়ের ছোট বোন সোনামনি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। তিনি বাল্য কালেই বিধবা হন। বাংলার বার ভূঁইয়াদের অন্যতম ছিলেন মসনদে আলা বীর ঈশাখাঁ। তিনি দিল¬ীর মোঘলরাজ দরবার হতে বাইশ পরগনার সনদ নিয়ে নদী পথে তাঁর নিজ রাজধানী বর্তমান করিমগঞ্জ উপজেলার জঙ্গলবাড়ীতে ফেরার পথে শ্রীপুরের কীর্তিনালা নদীর ঘাটে সোনামনিকে দেখে মুগ্ধ হন।

ঈশা খা শ্রীপুর ঘাটে তার কোষা অর্থাৎ নৌকা নিয়ে রাতে অবস্থান করেন এবং প্রভাত হবার পূর্বেই কেদার রায়ের রাজবাড়ী থেকে সোনামনিকে হরণ করে শ্রীপুর ত্যাগ করেন। তিনি তার কোষার বহর নিয়ে ঢাকায় যান এবং সোনামনিকে বিয়ে করার জন্য সেখান থেকে পান, সুপারি, মিষ্টি উপঢৌকন, সিঁদুর ইত্যাদি ক্রয় করে অন্য একটি কোষায় ভরে জঙ্গলবাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তার কোষার বহর শীতলক্ষ্যা বানার ও ব্রহ্মপুত্র নদে হয়ে এগারসিন্দুরে পৌঁছায়। তৎকালে ব্রহ্মপুত্র নদের একটি শাখা নদী মির্জাপুর হয়ে জঙ্গলবাড়ীর দিকে প্রবাহমান ছিল। কোষার বহর এগারসিন্দুর ছাড়ার পরে ঈশা খাঁ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, স্বয়ং জলের অধিষ্ঠাত্রী গঙ্গা দেবী তাঁকে বলছেন “হে ঈশা খাঁ তুমি আমার বোন ঝি সোনামনিকে আগামীকাল বিয়ে করবে, আর সবাইকে মিষ্টি মুখ করানোর জন্য ঢাকা থেকে মিষ্টিও এনেছ। তবে আমাকেও সামনের কুঁড়ে মিষ্টি দিয়ে যেও।” এ অবস্থায় ঈশা খাঁর তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়। তার কোষার বহর ব্রহ্মপুত্র নদের মোহনায় পার হবার সময় ঈশা খাঁর বিয়ে উপলক্ষ্যে কেনা পান, সুপারী, মিষ্টি ভর্তি কোষাটি গঙ্গা দেবীর বর্ণিত সামনের কুঁড়ে (নদীর গভীর জলভাগ) ডুবে যায়। ঈশা খাঁ অনেক চেষ্টা করেও কুঁড় থেকে তাঁর সে কোষাটি তুলতে পারেনি।

কালের পরিক্রমায় নদীটি ভরাট হয়ে চর জেগে উঠতে থাকলে যে কুঁড়ে কোষাটি ডুবে গিয়েছিল সেখানে কোষা অর্থাৎ নৌকার আকৃতিতে অন্য সব এলাকা থেকে উঁচু হয়ে চর জেগে উঠতে থাকে। আজও এ জায়গাটায় নৌকার আকৃতি উপলব্ধি করা যায়। ঈশা খাঁর কিংবদন্তী থেকে এ গ্রামের কোষার ন্যায় দেখতে অংশটুকু নিয়ে লোকমুখে এখনও নানা প্রকার কাহিনী প্রচলিত আছে।

পোড়াবাড়ীয়া মেলা :

পাকুন্দিয়া উপজেলার পোড়াবাড়ীয়া নামক স্থানে প্রতি বছর পহেলা বৈশাখ থেকে প্রায় সপ্তাহ ব্যাপী মেলা বসে। এ কারণে পোড়াবাড়ীয়া নামটি ঐতিহাসিক স্থানের মতই সর্বস্তরে একটি সু-পরিচিত নাম। এ উপজেলার পার্শ্ববর্তী ও দূরদূরান্তের জেলা হতে আগত বৃহৎ এলাকার গ্রামীণ চেতনায় সমৃদ্ধ মানুষ দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর প্রতি বছর এ মেলায় প্রাণের উচ্ছাসে মেতে উঠে। জনশ্রুতি আছে যে, মধ্যযুগে এ এলাকার হিন্দু ধর্মালম্বীগণ চিল পাখিকে দেবতা গণ্যে পোড়াবাড়ী নামক স্থানে প্রতি বছর পহেলা বৈশাখে চিল পূজা করত এবং এ পূজায় হাজার হাজার লোকের সমাগম ঘটত। জন সমাগমের কারণে জায়গাটায় মেলায় রূপ নিত। এখন এখানে আর চিল পূজা হয় না, তবে কালের আবর্তে গণমানুষের প্রাণের আবেগী চাহিদার প্রেক্ষিতে মেলার কলেবর বৃদ্ধি পায় এবং পাকুন্দিয়া তথা কিশোরগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, ময়মনসিংহসহ দূর দূরান্তের মানুষের নিকট বিশাল গ্রামীণ মেলা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

এ মেলায় কাঠের আসবাবপত্র, মাটির পুতুল, খেলনা, মিষ্টান্ন, জিলাপী, মোয়া প্রভৃতি দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের ধুম পড়ে যায়। পাশাপাশি চিত্ত বিনোদনের মধ্যে-চরকি, বাউল গানের আসর বসে। এ মেলার সাথে জড়িয়ে আছে মানুষের অনুভূতির আবেগময় সম্পর্ক। মেলা শুরুর আগেই এ এলাকার মেয়ে জামাইগণ বেড়াতে আসেন, শ্বশুড় বাড়ীর লোকজন তাঁর হাতে টাকা দেন। এ টাকা দেওয়াকে এখানে বলা হয়ে থাকে পর্বী। জামাইবাবু পর্বী বা পরবী নিয়ে মেলায় যায়। মেলা উপলক্ষ্যে আশপাশের গ্রামগুলোতে উৎসবের আমেজ বিরাজ করে।

মির্জাপুরের মিষ্টি :

পাকুন্দিয়া উপজেলার চরফরাদী ইউনিয়নের প্রাচীন মির্জাপুর বাজারে মিষ্টির খ্যাতি বহু পূর্ব হতে রয়েছে। এ বাজারের কার্তিক সাহা, গণেশ সাহা, গৌরাঙ্গ মোদক এর তৈরি রসগোল¬া বহুদিন ধরে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও আপ্যায়নে নিয়ে যায়।

হোসেন্দীর কচু :

পাকুন্দিয়া উপজেলার হোসেন্দী গ্রামের কচুর সুখ্যাতি দীর্ঘ দিনের। সাদামাটা ভাবে নিজস্ব চাহিদানুসারে হোসেন্দীতে কৃষকরা পানি কচুর চাষ করতেন। এ কচুর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো নরম, সু-স্বাদু এবং গলায় ধরে না। ইদানিং আধুনিক প্রযুক্তিতে বাণিজ্যিকভাবে কচু চাষের সাফল্যে সাড়া জেগেছে এবং এলাকার বাইরে দ্রুত পরিচিতি পেয়েছে “হোসেন্দীর কচু।” কৃষি সমপ্রসারণ অধিদপ্তর কারিগরি দিক বিশেষণসহ কচু চাষ সমপ্রসারণে এবং কচু চাষীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

মঙ্গলবাড়ীয়ার লিচু :

হোসেন্দী ইউনিয়নের মঙ্গলবাড়ীয়া গ্রামের প্রায় সকল বাড়ীর আশেপাশে, রাস্তার পার্শ্বে ও বাড়ীর আঙ্গিনায় প্রচুর লিচু গাছ রয়েছে; বিশেষভাবে নির্ধারিত কোন লিচু বাগান নেই। এ গ্রামের লিচুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মাংসল, রসালো, বড় আকৃতির ও সুস্বাদু ঈষৎ গোলাপী গন্ধযুক্ত। লিচু পাকার শুরুর দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে এর মৌসুম শেষ হয়ে যায়। রাজধানী ঢাকাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে মঙ্গলবাড়ীয়ার লিচুর সুখ্যাতি থাকায় এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

পাকুন্দিয়ার সবচাইতে ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্হান হচ্ছে এগারসিন্দুর। আমি এই গ্রামের গর্বিত অধিবাসী। আমি চাই এই গ্রাম সম্পর্কে আরো ইতিহাস জানাতে। আশা করি এডমিনের সাহায্য পাব। (বিঃদ্রঃ কিশোরগন্জ জেলা এবং এগারসিন্দুর গ্রাম নিয়ে উইকিপিডিয়াতে আমার লেখা আছে)

link ta dile valo hoto